10月17日下午,清华大学“英美文学经典的人文理解”系列讲座的第十一讲通过线上会议顺利举行。北京大学英语系的刘意青教授以“笛福与经济个人主义”为题进行演讲。本次讲座由清华大学欧美文学研究中心主任曹莉教授主持,华中师范大学外国语学院的陈西军教授担任与谈人。 来自全国各高校的三百余名师生线上参会。

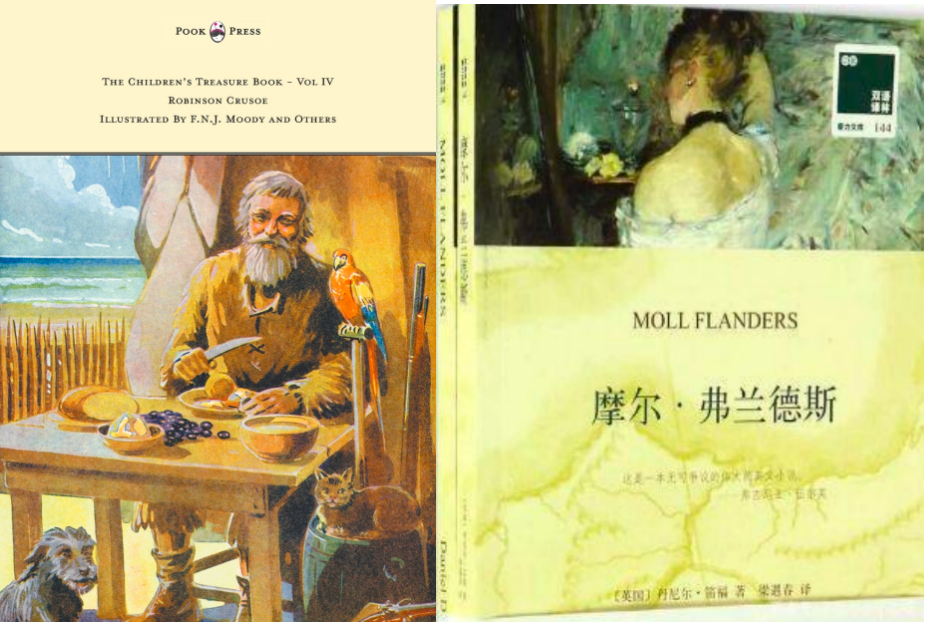

刘意青教授通过“经济个人主义”(economic individualism)这一独特视角分析了笛福的经典作品《鲁滨孙漂流记》(Robinson Crusoe)和《茉尔·弗兰德丝》(Moll Flanders)。她指出,笛福的作品不仅具备重要的文学价值,还反映了18世纪资本主义上升时期的社会经济状况。通过详细的文本分析,刘意青揭示了经济个人主义如何在故事中通过人物的命运得以展现。

主讲人 刘意青教授

《鲁滨孙漂流记》的故事源于真实水手塞尔科克(Alexander Selkirk)的经历,他在荒岛上独自生活了五年,最终回到英国。笛福敏锐地捕捉到这一题材,亲自采访塞尔科克,并迅速决定将其改编成小说。他采用了新闻写作(journalistic writing)的手法,以真实的笔触记录了人物的经历和情感,开创了英国现实主义小说创作的先河。

刘教授进一步探讨了鲁滨孙的精神动力。她认为,鲁滨孙并非仅受资本追求的驱动,而是展现出更深层次的经济个人主义。尽管传统文学批评常将其视为资产阶级贪婪的体现,刘教授认为这种解读过于狭隘。鲁滨孙的行为体现了勤劳、俭朴和不畏艰险等积极品质,无法简单归结为贪婪。她强调:“笛福的主人公鲁滨孙所体现的,不仅是资产阶级追求财富和地位的外在表现,更深层次的是强烈的经济个人主义。”

正如笛福本人,鲁滨孙渴望发财和提升社会地位,但他的个人主义超越了物质得失的考量。这种经济个人主义表现为对独立人格和个人能力的追求,以及对周围自然与社会的极大好奇心。拥有这种精神的人,不仅在与恶劣环境的斗争中发展自我,也通过这种挑战获得精神上的满足。在一定程度上,这种个人主义的追求推动了社会的进步。这正是鲁滨孙这一角色的魅力所在——他既有庶民的艰辛,也有资产者的贪婪,但依然以高大的英雄形象赢得了几个世纪以来读者的喜爱。

在分析了鲁滨孙这一“富有魅力的个人形象”后,刘教授还详细解读了《茉尔·弗兰德丝》中茉尔的复杂形象。茉尔出生在伦敦纽盖特监狱(Newgate Prison),经历了多次不幸,最终沦为街头盗贼和不良女。与狄更斯笔下的底层人物不同,茉尔的故事并未引发读者的巨大同情。笛福在叙述中着重于茉尔的“经济账目”,详细记录她的收入与开支,反映了对经济成就的关注,而非情感的深入描写。

刘教授特别强调,茉尔是一个志在改变自己经济处境的个人奋斗者。尽管她出身卑微,但凭借聪明才智和强烈的经济个人主义,试图通过积累财富来改变命运。笛福对茉尔的这种能力表示出某种赞赏,尽管她的手段并不光彩,但她的顽强奋斗精神使她与其他下层女性有较大区别。她的财富积累并非通过殖民开发或贩卖黑奴,而是通过一次次的偷盗和计谋获得,笛福在字里行间流露出对她能力的欣赏。

最后,刘教授进一步指出,茉尔的故事虽然是一种罪恶的反省,但实际上更像是一首经济个人主义的奋斗赞歌。尽管小说以茉尔的忏悔开篇,提醒读者不要效仿她的罪行,并呼吁女性遵循基督教道德,但这条忏悔线与茉尔的犯罪线并行存在,并未削弱读者对她个人奋斗精神的关注。笛福看似在批判经济个人主义,但实际上却在赞扬这种个人奋斗精神,这种“反讽框架”(ironic framework)正是评论家们争论的焦点。

在与谈环节中,华中师范大学外国语学院的陈西军教授首先补充了光荣革命(Glorious Revolution)对笛福个人创作的影响。他指出,光荣革命带来的重农主义向重商主义的转变,符合两部作品中主人公的行为模式。陈教授紧扣经济个人主义与宗教之间的紧张关系进行分析,特别是通过笛福的《鲁滨孙漂流记》和《茉尔·弗兰德丝》这两部作品,探讨了经济个人主义与宗教伦理的冲突与交织。

与谈人 陈西军教授

陈教授指出,在《鲁滨孙漂流记》中,鲁滨孙的父亲是家庭中的上帝的代言人,代表着传统道德和宗教秩序。鲁滨孙违背父亲的意愿出海,这不仅是对父权的挑战,更是对宗教秩序的反叛。鲁滨孙在追求经济独立和个人奋斗的道路上,不断遭遇灾难与困难,而每次面对这些惩罚时,他都转向宗教,寻找圣经的慰藉和救赎。然而,一旦问题解决,他就迅速抛弃宗教,继续追求个人的经济成功。这体现了鲁滨孙的宗教个人主义(religious individualism),也就是说,他的宗教信仰并不是真正内心的虔诚,而是为了渡过暂时的危机。这种宗教个人主义与经济个人主义相辅相成,但始终存在某种张力。

陈教授将这种分析扩展到《茉尔·弗兰德丝》。他赞同刘意青教授的分析,指出茉尔·弗兰德丝的行为准则与鲁滨孙有相似之处。茉尔的生活轨迹虽然在道德层面上不被认同,与世俗意义上的宗教信仰更是大相径庭,但从经济个人主义的角度来看,她与鲁滨孙同出一辙:二者都是通过个人奋斗和聪明才智寻求经济独立的代表。虽然他们的手段和背景有所不同,但从本质上说,他们都是追求个人经济成功的典型。

主持人 曹莉教授

在问答环节中,在主持人曹莉教授和主讲人与谈人的共同参与和启发下, 大家就笛福作品中的政治和党派倾向问题、笛福在政治生活中所表现的骑墙倾向(fence-sitting),以及新教伦理(Protestant ethics)与资本主义精神(the spirit of capitalism)之间的关系展开了深刻而富有见解的讨论和交流,与会者纷纷表示受益匪浅。

文|谭镇

图 | 张晓婵

编辑|沙克尔江

审核|高阳