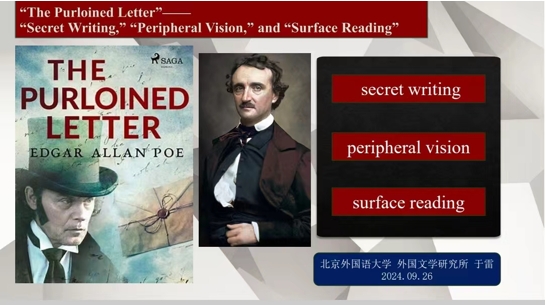

9月26日下午,清华大学“英美文学经典的人文理解”系列讲座第四讲在文南楼204会议室顺利举办。北京外国语大学外国文学研究所于雷教授以“《被盗的信》:秘密写作、边缘视野与表层阅读”(“The Purloined Letter”: “secret writing,” “peripheral vision,” and “surface reading”)为题进行演讲。本次讲座采取线上线下结合模式,来自校内外约300名师生聆听了讲座并参与讨论。中国社会科学院外国文学研究所研究员陈雷教授担任与谈人。讲座由清华大学欧美文学研究中心主任曹莉教授主持,华东师范大学金雯教授、清华大学王敬慧、陈湘静、赵元、沈安妮等师生线下参会。

讲座以《被盗的信》为中心,在认识论层面上探讨了“秘密写作”“边缘视野”及“表层阅读”等文学议题,通过阐释学、密码学、图像学、眼科学等跨学科研究视野分析了小说的加密书写与解码机制,同时也为读者如何阅读文本提供了生动的实践范例。

于雷教授讲座

于雷教授分别梳理了“秘密写作”“边缘视野”及“表层阅读”等三个关键概念的定义及其理论来源,并详细分析了三者与文本的结合点与生发点。坡认为秘密写作这一文化意象由来已久,他关注到古代斯巴达人曾运用“圆筒配对法”( scytale)进行信息加密。

坡甚至在其短篇小说《金甲虫》(“The Gold Bug”)中通过海盗的藏宝图对秘密写作进行了寓言化的呈现。“边缘视野”指的是“用眼角余光或视网膜外围去审视”,美国华裔人文地理学家段义孚(Yi-fu Tuan)在《恋地情结》(Topophilia)中提到的“边缘视野”与坡主张的“侧目而视”(sidelong glance)不谋而合。“表层阅读”这一概念来自于美国学者贝斯特(Stephen Best),他曾撰文强调,文本只有二维几何学意义上的长度与宽度,并无“厚度”,文学阐释的核心在于“看到”(look at)而非“看穿”(see through)。值得注意的是,贝斯特在文中还特别提及《被盗的信》对于表层阅读的原型价值。

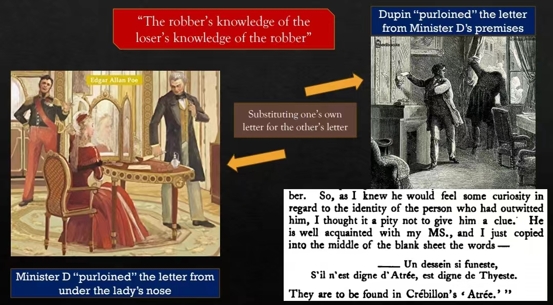

于雷通过梳理小说的主要情节指出,小说的两条关键逻辑分别为“盗信者知道失信者知道盗信者”以及“简单是通往复杂/深度的路径”;两者既是故事叙事结构的内在逻辑,又是元语言意义上的阅读认识论。

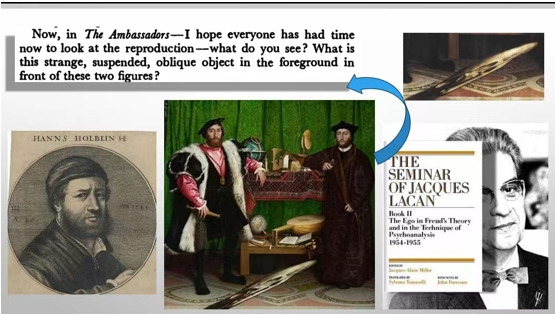

讲座聚焦于拉康曾关注过的来自荷尔拜因(Hans Holbein Jr.)的《大使》(“The Ambassadors”)那一画作,分析其中的视觉失真机制,进一步说明“边缘视野”和“表层阅读”如何将深层阐释传统还原为其事实上的表层逻辑。“边缘视野”具有认识论意义上的普适价值,它要求阐释者充当一名合格的文学侦探,不能简单依赖于《被盗的信》中的警长G先生所采取那种基于纯粹数学理性的线性思维,而是要扮演诗人与数学家之双重角色,将杜宾所热衷的非线性思维植入到传统的深层阐释当中。在这方面,十九世纪意大利艺术鉴赏家乔万尼·莫雷利(Giovanni Morelli)以及当代哲学家齐泽克的“斜视”(looking awry)均为我们提供了范例。其重点在于,关注文本边缘信息对总体结构的功能性影响,让看似无关紧要的琐碎信息发声,由此更为系统地捕捉文本结构的层次,使得中心与边缘之间的辩证关联得以显身。为了更加清晰地说明《被盗的信》何以成为一种阅读认知的寓言,于雷以《大使》的相关阐释为例,指出数个世纪以来,人们大多被画面正下方那一小片入侵的神秘色块所吸引,却忽略了画面中原本最显而易见的两位大使;他们是谁?两者站立的肖像画与文艺复兴时期的双人肖像画有着怎样的区别?当我们借助“斜视”发现隐身其间的“骷髅头”那一视觉失真的秘密之际,两位大使存在的意义何在?

于雷在此引入以色列学者凯南(Hagi Kennan)的阐释,再次强化了文本阐释进程中诉诸边缘视野的重要价值,但与此同时又提醒我们,关注边缘本身并非目的,而是为了从系统论意义上厘清边缘与中心的辩证互动:掌握了“骷髅头”在文艺复兴时期双人婚典肖像画中的隐喻内涵将从一个边缘化的视角帮助我们重新审视中心地带的两位男性大使之间的那“无以命名的爱”。从边缘反顾中心往往更容易窥见文本中的盲点,一如坡在《被盗的信》中所论及的“既是诗人又是数学家”,使价值理性成为工具理性的评价者与引导者。

讲座进一步讨论了19世纪电磁电报时代与秘密写作的文类关联:坡所开创的象征主义诗歌与侦探小说在麦克卢汉看来正是对电磁电报这一19世纪新媒介作出的诗学回应。二者的共通点在于通过高度凝缩的具象化能指将意义藏匿于表象之后。为了更好地说明坡的秘密写作背后的媒介技术话语,于雷为《被盗的信》找到了一个有趣的“脚注”——坡的另一则更趋元语言意义的短篇小说——《X出一个段落》(“X-ing a Paragrab”)。两者看似毫无关联,但于雷注意到“letter”这个字眼的双关性(书信/字母)——“被盗的信”成了“被盗的字母”,小说中的排版工不得不以X 临时替代被盗的字母 O,这种“缺席的在场”却意外使文本获得了语义增殖。作者决定了“怎么写”,同时也预设了“怎么读”,而边缘视野则成了作者与读者的认知博弈——读者唯有通过“边缘视野”对文本进行“表层阅读”才能如杜宾侦探那般揭示作者的“秘密写作”机制。

于雷最后提到,一切小说文本都是各具特色的有机生命体,拥有自身的内在逻辑,读者应当尊重那种个性化的逻辑;与此同时,阐释者应当以文学侦探的姿态留意文本表层现象世界中的琐碎细节,不带偏见地对其进行平等处理,真正建构中心与边缘的辩证关系。于雷教授将《被盗的信》视为认识论棱镜,重新审视莫雷蒂(Franco Moretti)提倡的“远读”批评实践,指出远读与细读并非二元对立,正相反,远读的核心基础恰恰是基于边缘视野和表层阅读的细读,就像纳博科夫所说的“将阅读文本变成观看画卷”,一方面抵抗线性阅读进程所无法回避的遗忘机制,另一方面也抵御深层阐释传统的诱惑,学会尊重阅读进程中最真切的直觉体验,从而使文学批评真正体现人性的本真与不乏趣味的人文情怀。

在与谈环节中,中国社会科学院外国文学研究所研究员陈雷教授就“边缘视野”因何而重要这一核心议题进行了点评。陈雷教授认为,观者通过“边缘视野”更易捕捉事物的主体轮廓,远看和近看、远读和细读并不矛盾,而应该有机结合在一起。同时,他提到“边缘视野”与19世纪浪漫主义时期的想象观(imagination)有所关联,譬如柯勒律治(S. T. Coleridge)将想象力划分为理性(reason)及智力 (intellect),理性本身就包含着诗性的想象。坡借由“边缘视野”来捕捉事物的主体轮廓,是一种直觉地把握真相的能力,与科勒律治所谓的想象和理性意义接近。此外,他提到表层阅读的重要性,并以法国点彩派画作为例说明形象并非隐藏其中,而是展现于其表,自然奥秘即在眼前,一如《莫格街凶杀案》中所有的线索一开始就展现在众人眼前一样。最后,陈雷表示,秘密写作实际上是设谜与解谜的过程,这一行为在远读及细读的循环往复中得以不断生成。

陈雷教授与谈

华东师范大学金雯教授在发言中表示, “清华大学英美文学经典的人文理解“系列讲座回答了文学阐释的本质和根本任务是什么这一重要命题,她认为“表层阅读”是对深层阐释传统的反向补充,文本无尽的表层经验会导向读者对文本的发散性的阅读体验,这给文学研究带来了挑战,但同时也是机遇。线上线下的同学也围绕讲座中三个关键议题之间的逻辑关联、“缺席”与“在场”之间的张力关系、技术理性和价值理性的辩证关系等问题展开热烈讨论。

金雯教授发言

现场同学提问

文|侯楠

图 | 道日娜

编辑|沙克尔江

审核|高阳