10月24日晚,清华大学“英语文学经典的人文理解”系列讲座第十九讲如期举行。北京大学外国语学院亚非系长聘副教授程莹以“否思‘口头性’:重读索因卡戏剧的仪式结构”为题发表演讲。讲座由华侨大学外国语学院杜志卿教授主持,北京大学外国语学院助理教授王渊、中国社会科学院外国文学研究所助理研究员黄怡婷担任与谈人。

程莹以自己的研究历程为例,引出关于“口头性”范式背后“危险”的认知逻辑。作为认知范式的口头性,最终形成的是关于非洲文学的一种“口头性-读写性”二元对立的秩序性认识。在这种范式下,非洲现代小说被理解为传统口头文学的“转录、再现与重写”,成为西方文学的“客体与衍生”。语言人类学家露丝·芬尼根正是在这种认识论框架下,得出“在非洲,戏剧是流传不广也不够发达的形式”的荒谬结论。程莹指出,要超越“口头性-读写性”及其暗含的“非西方vs.西方”“传统vs.现代”的二元认知范式,就需重新审视将口头传统视为文学创作“资料库”的旧有认识;进而转向思考:口头传统如何“结构性”地参与非洲文学文本的结构与意义生成,并以这一参与方式,成为理解文本与现实、艺术与政治关系的本土资源。

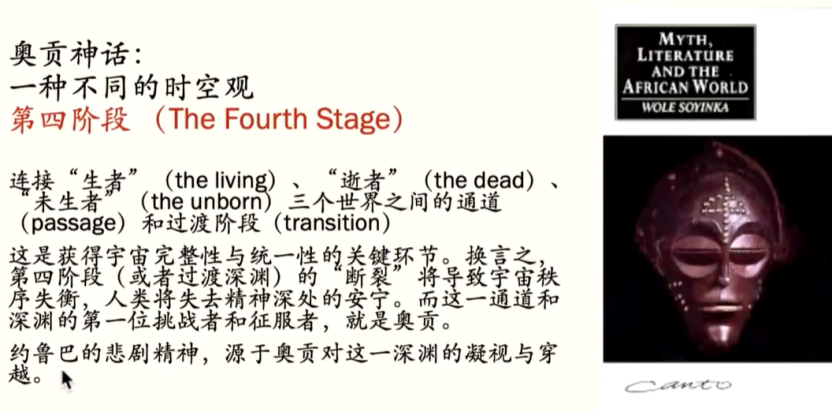

在重读《死亡与国王的侍从》时,程莹指出索因卡为读者理解这部戏剧提供的线索,即“不要把这部戏简化为一种‘文化冲突’故事,而应面对更艰难、更具风险的任务——唤起戏剧的哀悼本质”。通过理解尼日利亚约鲁巴的信仰体系,特别是创造与破坏之神奥贡的悲剧神话及其密切相关的“第四阶段”时空观,程莹进一步指出《死亡与国王的侍从》的悲剧性根源,并不在于外来文化的强势介入,而是在于世界秩序危机引起的约鲁巴人自我认识的断裂。“第四阶段”是连接生者、逝者与未生者之间的“过渡阶段”。奥贡在此阶段的角色与行动,正是该剧核心冲突与悲剧精神的原型。《森林之舞》也通过仪式结构 —— 一场“生者”、“逝者”、“未生者”共同在场处理历史罪愆的森林集会,将现实、神话和历史深度关联,激发悲剧情感与行动意愿。在此意义上,“第四阶段”提供了理解“仪式—戏剧—行动”的理论视角。认识不到这一点,则可能对索因卡产生误读。

非洲马克思主义批评家费米·奥索菲桑指出,以泛灵论为基础的形而上的世界观,已不再符合非洲社会现实,古老的生活方式必须瓦解。比尔顿·杰伊夫认为,索因卡的神话叙事脱离了阶级斗争与政治现实,因而可能压制真正的革命冲动。对于这些批评,索因卡则以辛辣的口吻予以回应。他反问道,文学批评是否已傲慢到完全否认瓦解的瞬间可能是社会更新的前奏、或否认艺术的“非理性动能”? 程莹认为,索因卡的戏剧观并非脱离现实,而是将仪式视为一种动态的、且具有革命性潜能的观照现实的方式。

与谈人王渊联系非洲葡语文学,提到安哥拉作家佩佩特拉在《马约姆贝》中对奥贡这一悲剧人物形象的借用,以及《死亡与国王的侍从》与莫桑比克作家翁古拉·巴·卡·科萨的作品《葬礼》之间的相关性。主持人杜志卿以阿契贝的作品为例进一步强调,仪式书写是非洲作家审视“非洲性”与现代性问题的切入点,不仅是彰显非洲传统文化的文本符号。

特邀与谈人黄怡婷曾在索因卡两次访华期间,与作家本人有过近距离交流。她认为,索因卡的中国之行引发了国内读者对其戏剧创作的浓烈兴趣。她回忆起2012年索因卡在常熟之行中所展现出的热情和个人魅力,以及在常熟理工学院演讲时的热烈气氛。问答环节围绕索因卡研究与中国文化如何结合展开,在场专家一致认为中国视角非常重要,但深入理解和诠释索因卡以及非洲文学和世界文学不应被单一视角所束缚,中国学者既要有中国立场,更要具备世界问题意识和国际视野。讲座策划人曹莉在总结发言中提议,应关注“否思”与后殖民理论家斯皮瓦克“否行”概念的相似性,并借此在本土问题和全球视野之间搭建桥梁。

文|俞盎然

图|俞盎然

编辑|沙克尔江

审核|曹莉 郑文博