“为什么赫米娅偏偏不爱狄米特律斯?”

“仙后,请谈谈你对丈夫仙王的真实看法。”

清华大学的一间教室里,气氛暗流涌动。指导教师刘昊仿佛化身沉浸式剧本杀中的DM主持人,向围坐的学生抛出一个又一个犀利的“灵魂拷问”。而学生们毫不怯场,一秒入戏,以莎剧中角色的口吻从容应答。

“我认为仙王有点‘双标’。”

“你想象一下拉山德他就是‘天龙人’。”

角色与角色之间跨越文本与时空,彼此热烈对话。

这是清华大学外文系暑期实践课《舞台上的莎士比亚》的课堂现场,是选修这门课的每位学生必须经历的沉浸式剧本围读与采访环节。

每年夏季学期,一群大一的学生会在指导教师刘昊的带领下,选择一本莎剧,细读文本、打磨台词、改编排练,最终将自己理解的莎士比亚搬上舞台,在校内免费公演。

01 学生主创:从零造梦,如期而至

开课第一天,刘昊用一节课的时间,带领学生把莎士比亚最主要的三十多部戏剧浮光掠影式浏览了一遍,然后介绍了这门课紧凑的时间线:两天定题目、四天改剧本、第十一夜正式演出。

刘昊给学生们上课中

随后,她便主动退至幕后,将课堂交给学生,尤其是选择剧目这一环节,刘昊从不参与,这是她坚持多年的原则。她始终相信,老师的“隐身”,某种程度上能换取学生的“自由”。当老师不在场时,学生之间会形成一个“黑匣子”般的创意空间。那个过程充满魅力,即使自己心向往之,但仍需要强忍住参与的冲动。而这份“克制”之后,必会等来惊喜。今年的学生剧组只用一个下午就敲定了演出剧目《仲夏夜之梦》。

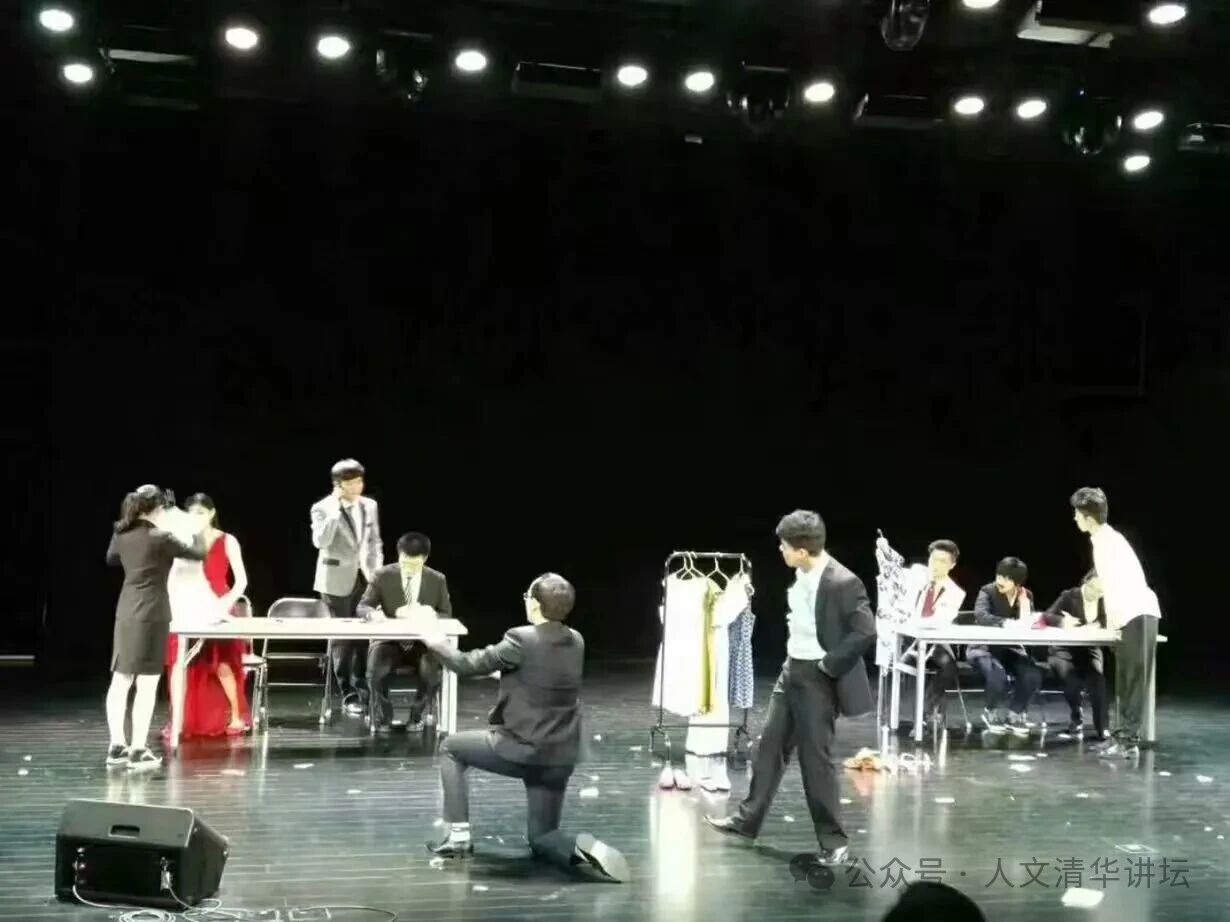

《仲夏夜之梦》剧组演出中

刘昊鼓励学生大胆重构情节、人设甚至时代背景,但有一条不能妥协的原则:必须尊重莎士比亚的原文,新剧本需至少保留70%以上的原词原句。于是,挑战接踵而至。如何在既定框架下讲好一个逻辑自洽、情节圆满的新故事?如何在有限的预算和时间内通过协作完成一台可信、可演、可看的演出?他们必须自己寻找答案。

四位编剧熬夜修改剧本,第二天就提交了长达六十页的初稿,随后又在老师的指导下历经数轮修改,将原剧情节与角色进行创造性重塑,最终凝练为十九页的表演本。导演身兼数职,灯光、配乐、化妆一手抓,甚至当起了裁缝。由于成衣太贵,她特意买了一台八十块钱的缝纫机和一批布料,在宿舍里亲手为演员们量体裁衣,缝制成雅典式基顿长袍。在上场的前一刻,她还在用别针为服装做最后的调整。每一位演员也全力投入排练,共同协作、不断磨合、彼此激发。

学生们排练中

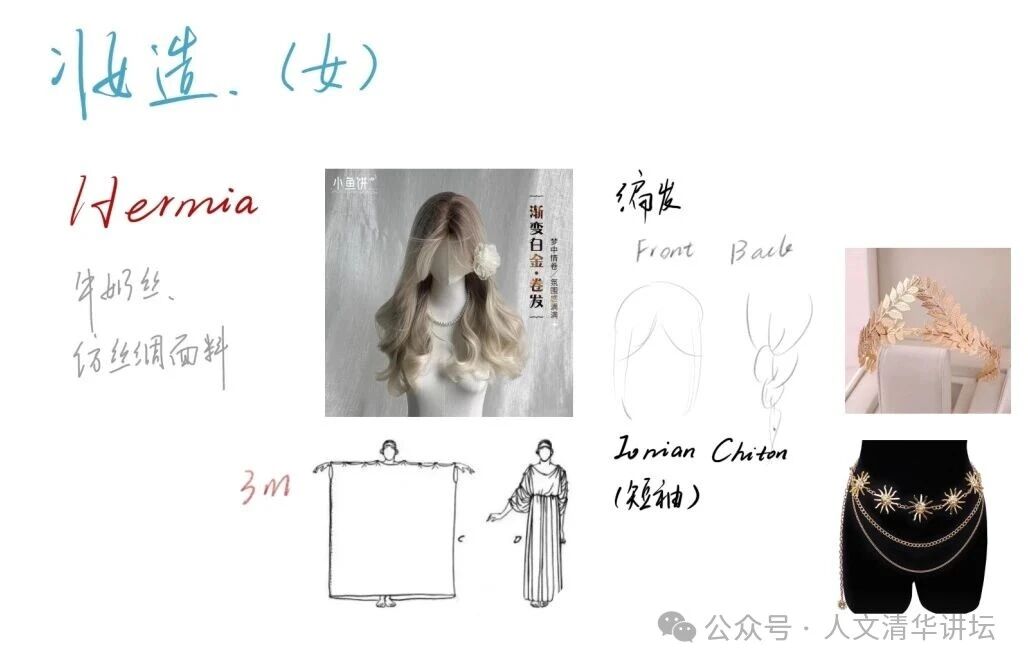

导演的手稿

而最终的舞台效果,几乎超出了所有人的预期。实验剧场的灯光明暗变化,大屏的中英文字幕滚动起来,青涩但并不怯场的演员们迅速进入角色,一头红发的仙后泰坦尼亚,套着驴头的神秘工匠,满怀激情的年轻恋人们逐一亮相。

一站上舞台,角色的灵魂便好似在演员们的身体中自然苏醒。饰演“拉山德”的同学在排练时有一个总也改不掉的习惯——叫混两位女主角的名字。以至于正式演出中,当他即将说出那句关键台词时,台前幕后的所有伙伴们都屏息凝神。直到他准确无误地念出那个名字,大家才在无声中长舒一口气,在心里默默为他欢呼。

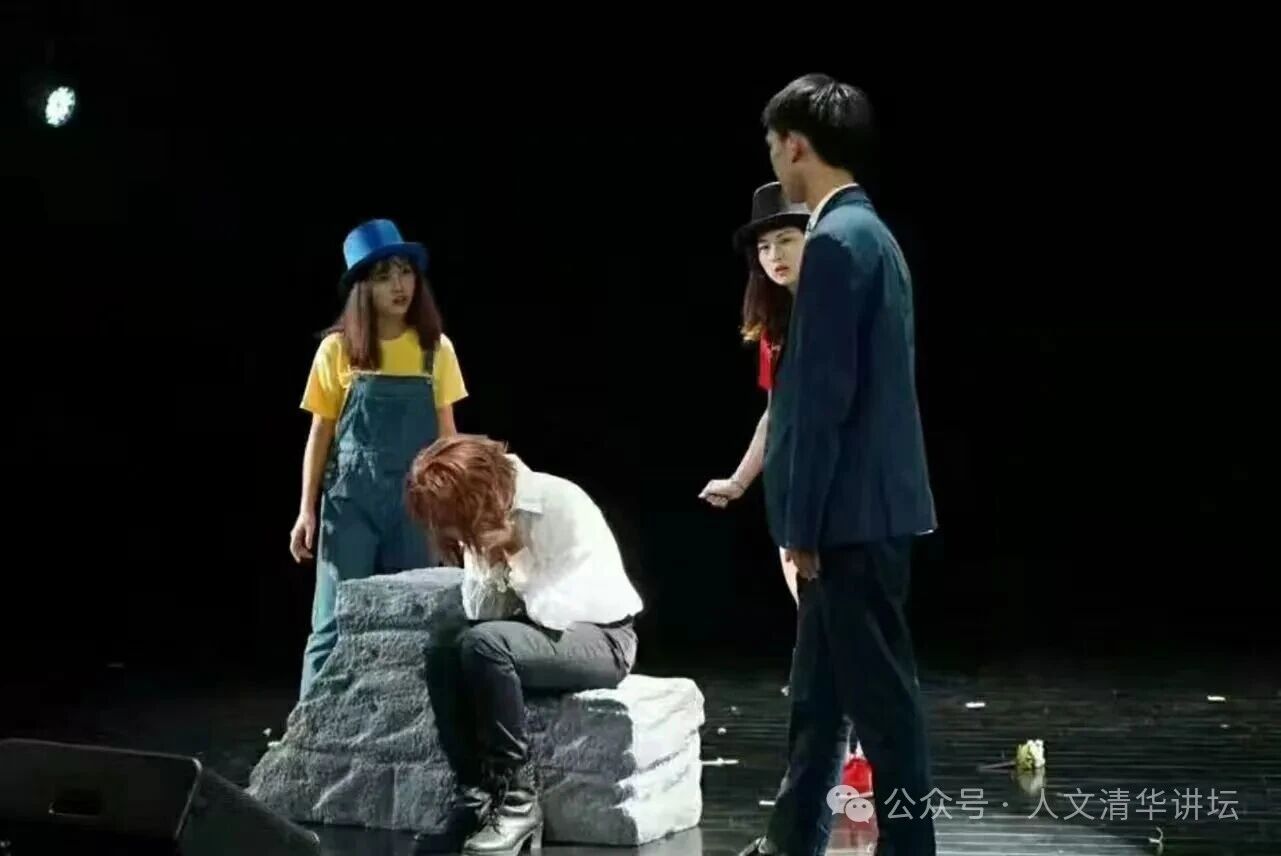

《仲夏夜之梦》剧组剧照

就连早已熟知每一处剧本走向的指导教师刘昊,也不禁感叹:“演出来怎么可以这么好。”幕布落下,灯光渐暗,像一场酣畅淋漓的梦终于做完,众人缓缓从中醒来,带着几分眷恋和不舍。

《仲夏夜之梦》剧组演出中

02 体验先行:打破规训,让莎剧“活”起来

这样的戏剧之梦每年夏天都会在清华园上演。《舞台上的莎士比亚》是外文系大一学生的必修实践课,也是其它戏剧文本研究课程的前置。

刘昊在课程设计上深思熟虑过“先演还是先读”这一问题。她坚定地主张,应当让学生先抛开学术上的规训,不急于严肃地学习“应如何理解莎剧”,而是首先鼓励他们暂时放下理论与知识,用心、用脑,甚至用整个身体去亲身体验。

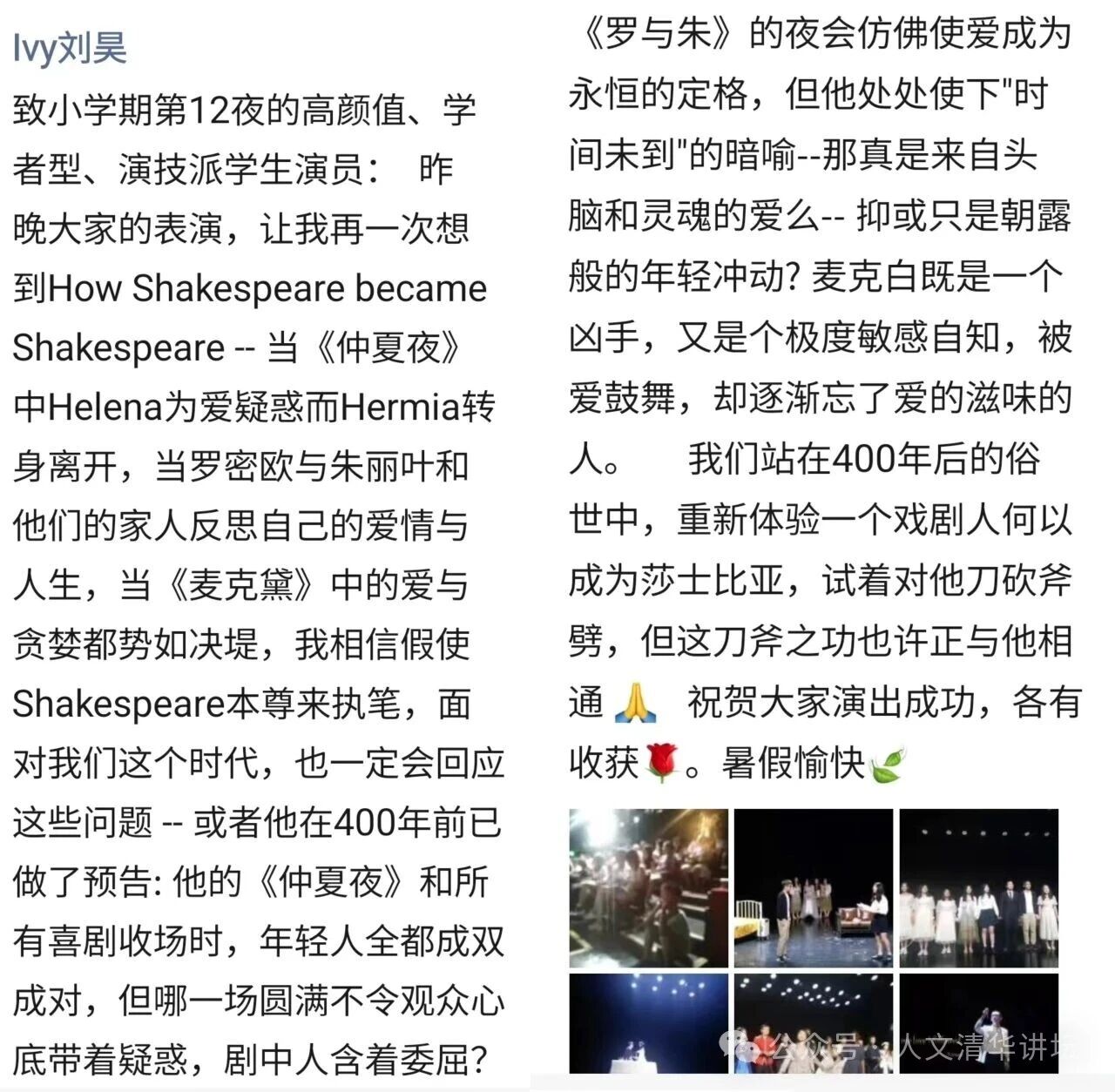

2019年演出后刘昊给同学们发的贺信

为实现从剧本到舞台的跨越,刘昊在实践课程里设有两个重要的环节,她常常戏称这是上台前的两次“资格考试”。

在课程开始的第八天,会有一次老师参与的沉浸式剧本围读。学生们完全沉浸在角色当中,刘昊以采访者的身份提问和引导,就像剧本杀一样,共同推演出每个角色背后的故事与逻辑。

2017年7月登台前的“资格考试”

“我发现,当大家以角色身份围坐在一起,甚至还没开始正式排练时,一种独特的张力和魅力就已自然产生。”刘昊还记得多年前排《麦克白》时,学生们正在讨论,突然间彼此就开始争锋相对,扮演班柯的学生会直接站起来质疑和指摘麦克白夫人。此时学生们已充分进入自己的角色,不仅理解了自己是谁,更清楚地意识到自己与其他每一个角色之间的关系。亲疏、对立、同盟都变得非常明确,彼此之间形成一种非常饱满的、互相支撑的力场。

2022年的《麦克白》宣传照

刘昊觉得,在围读的过程中,学生所领悟到的角色深度与复杂性,往往远超舞台上所能表达的。而舞台对于文本理解的意义,或许正来自于这种“言不尽意”,舞台上未能完全呈现的那些悠长余韵,恰恰可能成为今后在阅读或研究中走得更远的心境支撑。

2014年的《麦克白》宣传照

在正式登台前几天,还有另一场“资格考试”。整个剧组需要去往校园的公开场合进行路演,哪怕仍需手持剧本朗读也没关系,但必须公开表演,并吸引至少十位路人驻足观看才算通过。“称之为‘考试’,其实更是给学生一个由头,让他们在公演之前走出排练室,提前被看见,也被注视,真正练一练胆量。”这是刘昊的真实目的。

“有一年的《威尼斯商人》,学生们颇具创意地处理了夏洛克的结局,在所有快乐的青年恋人成双成对离去之后,舞台上只留下夏洛克一人,独白自己被众人抛弃的悲伤。在那次露天路演中,他跪坐在台角,沉浸于角色的痛苦之中。就在这时,一位年纪很小,话还说不太清楚的小孩路过,竟主动走上前,抬着头关切地望着他。”刘昊笑着回忆起从前的排练趣事,这种不经设计却直抵人心的互动,正是她所期待的“舞台魅力”。

2016年现代商战版音乐剧《高跟之后》

(根据《安东尼与克里奥佩特拉》改编)

03 对话莎翁:重构经典,与思辨相遇

也正是通过这样鲜活的实践,学生们才真正得以挣脱理论的束缚,敢于从自身生命经验出发,对莎士比亚及其笔下的角色进行思辨,尝试以现代逻辑重新诠释人物的动机与选择。

刘昊还记得有一届学生排演《第十二夜》,他们在戏剧结尾处,并没有让女主角薇奥拉像原著中一样,欣然接受心上人公爵的求婚,而是在对方表白之后,安排她独自坐在石阶上,抱头踌躇,陷入深深的困惑。这一处理没有改动原台词,却藉由表演与节奏的调整,对结局做出了现代意义上的反思:一个独立且自足的女性,是否应当就这样走入婚姻?

2016年开放结局的《第十二夜》

(抱头坐的是薇奥拉,正犹豫要不要接受奥西诺的求婚)

更巧妙的是,这个结尾也呼应了前面剧中的情节。当薇奥拉(女扮男装)替公爵向女二号奥丽维娅求婚,反而被奥丽维娅爱上并赠予戒指时,她也曾有一段迷茫的独白,最终叹道:“O Time, thou must untangle this, not I.”(时间啊,必须由你来解开这团乱麻,我是无能为力了)。如今在结尾,她再次陷入情感的困局,又发出同样的感叹,仿佛完成了一个循环。这样的处理使剧情走向更具有现实纵深,并延伸出跨时代的现实意义,是学生们对莎士比亚的回答、补充以及反问。

2015年在六教6C教室里上演的《哈姆雷特》

座椅、火把等道具皆是学生手工制作

此刻的莎士比亚不再遥远,“如果我们不急于将他奉入神坛,而是将他看作仍可被演绎、被对话的剧作者,那么莎剧就可以成为一座桥梁,既是古今之间的对话,也是一群善于表达和感知的年轻人与另一群善于倾听和理解的观众之间的深度交流。”刘昊认为,这也正是这门课的意义。

04 结语

刘昊与同一位学生前后相隔10年在蒙楼剧场的合影

这门课总在夏末排演,初秋落幕,时间本身就像一场自然的仪式。学生们从“仲夏夜之梦”般炽热、投入、充满创造力的阶段,走向新学期里更理性、更注重学术传统的文学课堂,如同季节从容转场,由奔放浪漫的夏天,步入层次分明的秋天。而舞台上那一场酣畅的“梦”,也由此落地,成为他们回望文学时一份鲜活而生动的底气。

指导教师刘昊与《仲夏夜之梦》剧组学生的合照

转自|微信公众号“人文清华讲坛”