进入暑校的第二阶段,外文系国际暑期学校的同学们走出教室,来到各大博物馆与实践课堂,用实地经历体会中华文化的魅力。

在7月5日上午,清华大学国际暑校交流日在西阶梯教室举办,汇聚200余名来自全球的暑校学员,构建跨学科学术网络,助力国际生深度融入清华文化,外文系暑校学员和志愿者们参与其中。全校依托清华顶尖师资和学科优势,开设多元精品课程,涵盖科技、人文、社科等领域,助力学员拓展专业视野、提升创新能力。世界各地的青年学子沉浸于清华学术氛围,参与高水平研讨与实践,并通过丰富文化活动深入感知中国发展,建立国际友谊。

暑校同学参与全校交流日活动

7月5日下午,外文系曹莉教授以“镜子两边的中国梦:瑞恰慈在清华”和“置身名流:燕卜荪在西南联大”为题为同学们授课。在曹莉教授的指导下,同学们对清华大学以及清华外文学科的发展历程有了更多的了解。清华外文的成立和发展与中外人文交流的进程以及外文学科在中国的兴起息息相关。瑞、燕二人的同事和学生包括:吴宓、叶公超、朱自清、卞之琳、查良铮、钱锺书、曹葆华、李安宅、吴世昌、萧乾、王佐良、许国璋、李赋宁、周珏良等,其中大部分成为新中国外国语言文学学科的奠基者和领路人。曹莉教授指出,上述中英人文交流是融通中外知识丝绸之路上的宝贵遗产,在“清华外文”即将迎来百年诞辰之际,应加以认真总结并发扬光大。在讨论环节,同学们在曹莉教授的带领下,踊跃提问并就清华外文的办学传统以及当下全球性人工智能给人文学科和语言文学的学习所带来的机遇和挑战发表意见和看法,显示了对新知识、新思想的好奇和独立思考、乐于分享的风貌。

曹莉教授授课

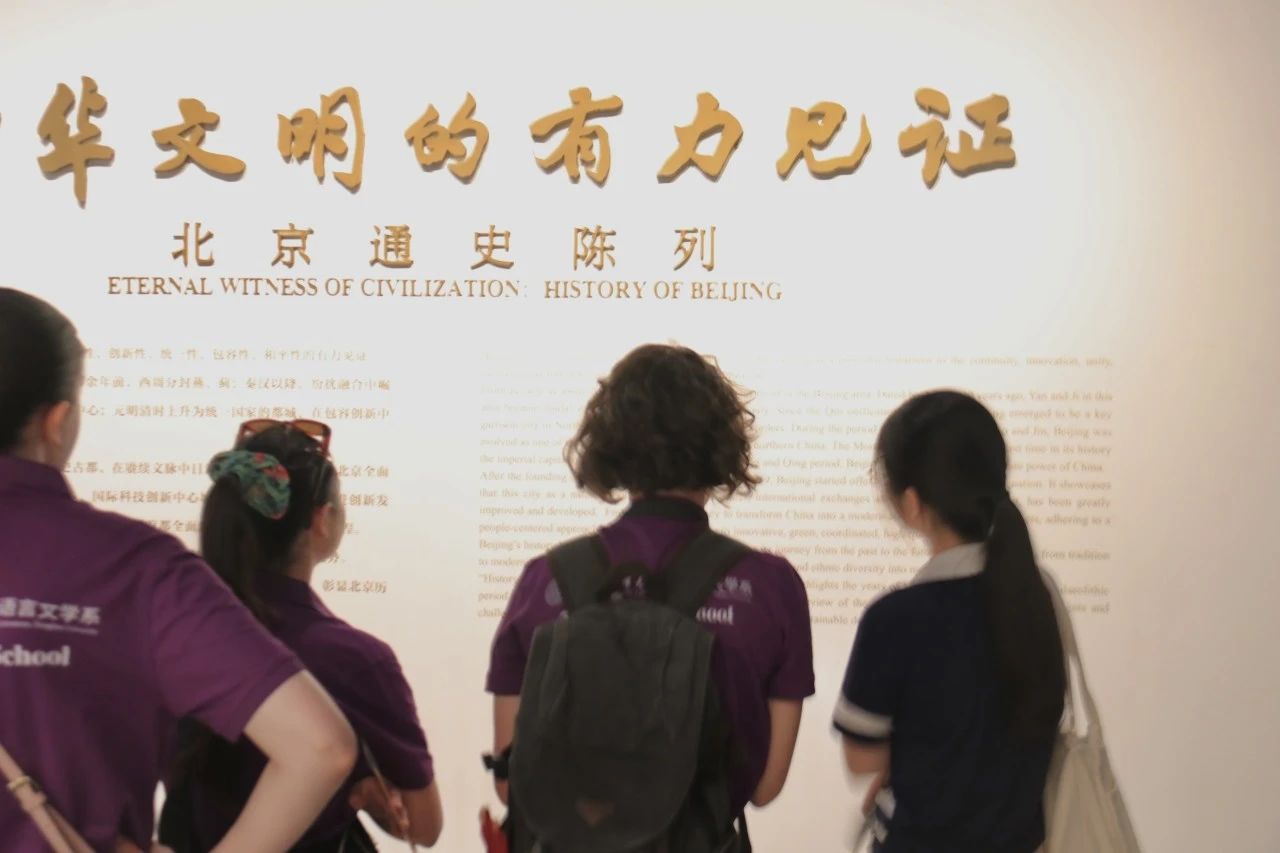

7月6日上午,同学们走出校园,前往北京首都博物馆参观游览。作为展览北京城市历史的重要场馆,首都博物馆展览既具有浓郁的民族特色,又呈现鲜明的现代感。其中,同学们重点游览了北京通史陈列,其以首博历年收藏和北京地区新出土文物为主,展出文物达1100余件(套);吸收北京历史、文物、考古及相关学科的最新研究成果,在强调和突出北京城市发展的重要历史节点中凸显北京辉煌的古都文化、京味文化、红色文化和创新文化。同学们在游览过程中,体会到了北京作为首都城市所蕴含的厚重历史气息与文化底蕴。

暑校学员参观北京首都博物馆

7月6日下午,同学们走进清华大学艺术博物馆参观游览。艺术博物馆凝聚着几代清华人的心愿,承载着清华人传承中华文化艺术使命的梦想。这座馆内现藏有25375件藏品的场馆,让同学们纷纷惊叹于其建筑风格的灵动精巧与展品种类的丰富多元,更深刻体会到了“彰显人文、荟萃艺术,精品展藏、学术研究,内外交流、资讯传播,涵养新风、化育菁华”的建馆方针。

暑校同学们在参观艺术博物馆

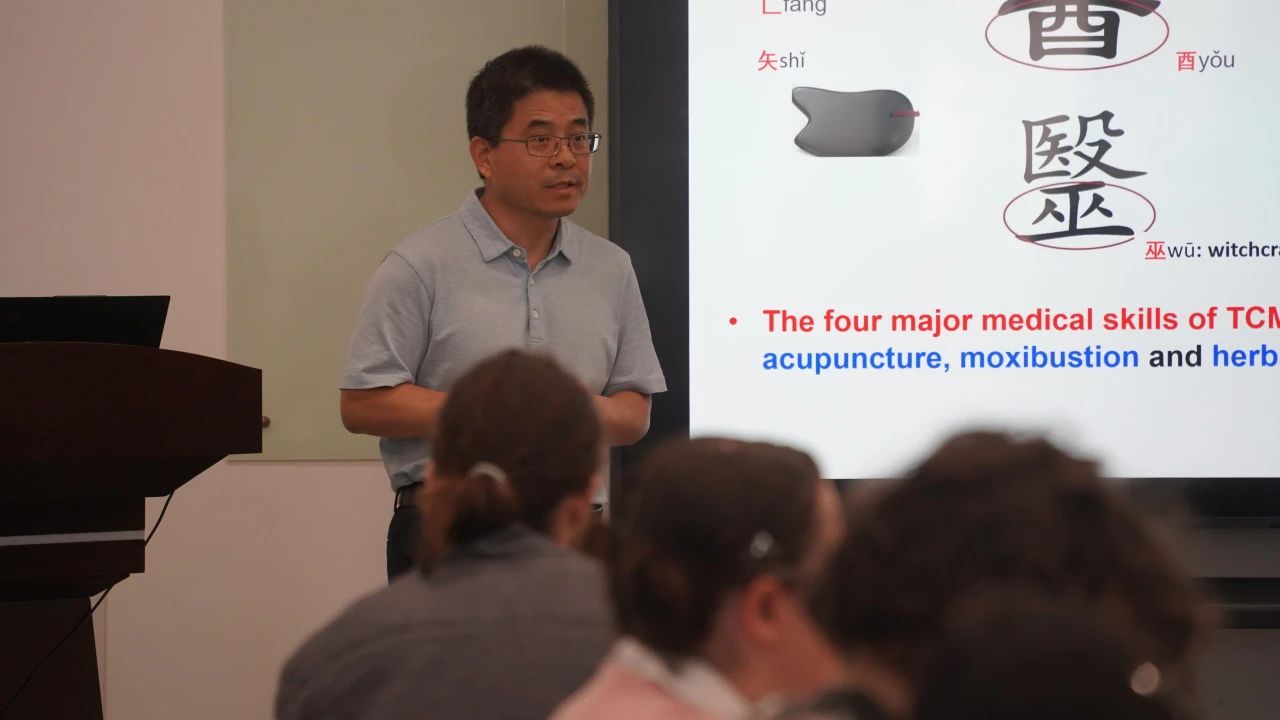

7月7日上午,外文系与药学院合作共享课程正式开课,两院系暑校学员共同走进课堂。药学院党委书记刘清飞副教授以《中医药的传承与创新》为题,为跨文化背景的学子们开启中医药文化之门。刘清飞副教授通过深入浅出的方式,为同学们讲述了中医药发展千余年的历史。他以“历史脉络+现代案例”双线并进,从《黄帝内经》的理论奠基讲到青蒿素研发的现代突破,用"阴阳平衡"类比生态科学。他强调,中医作为一门具有独特理论体系和丰富实践经验的传统医学科学,在历史进程中不断革故鼎新,兼容并蓄,并在现代科学的助力与交叉融合下成为新时代改善人民健康的重要医学体系之一。为使同学们更直观地领略中医药的独特魅力,课程特别设置了现场互动环节。刘清飞副教授指导同学们亲自动手推演五行相生相克的关系,并邀请同学们两两组合,相互观察对方的舌苔状态,以此来推测健康状况。这一生动独特的互动方式激发了同学们的浓厚兴趣,大家纷纷踊跃参与。课后,同学们还围绕在刘清飞副教授周边,展开了热烈讨论。本次课程,使国际暑校的同学深刻感悟到中医药文化的独特魅力和时代价值。

刘清飞副教授授课

7月7日下午,同学们走进海淀稻香湖学校,亲身体验了中国传统武术、国风漆扇制作、古筝演奏等中华传统文化项目,还参与了蹦床活动。

在课堂上,同学们有机会亲身拿起传统兵器操练,不仅体会了传统武术的精妙技艺,更理解了传统武术强身健体、修身养性的精神内涵;古筝课堂上,大家在老师的指导下轻拨琴弦,从生疏的指法练习到简单旋律的合奏,在悠扬的乐声中感受传统民乐的韵律之美,体会古人借乐抒情的雅致意境;漆扇制作可追溯至2000年前的楚国,作为中国传统工艺美术的瑰宝,其蕴含着重要的漆染手工技艺,同学们在老师们的讲解下,了解了漆扇的发展历史,更用自己的双手,和暑校的志愿者们一起留下了属于自己的独特记忆。

同学们体验传统武术

同学们体验古筝演奏

暑校同学和志愿者一起体验漆扇制作

精彩瞬间

文 | 陈锦添

图 | 姬一睿、刘师昭

排版/编辑 | 陈锦添

审核|沙克尔江、高阳、郑文博