2025年7月7日下午,“英语文学经典的人文理解”系列讲座第十三讲如期举行。本次讲座邀请了山东师范大学外国语学院的王卓教授担任主讲人,国防科技大学外国语学院教授、《半轮黄日》中译本译者石平萍担任与谈人。非洲文学研究专家、上海师范大学外国语学院副教授姚峰主持本场讲座。

王卓首先介绍了她研究成长小说的缘起,源于对文学与教育跨学科研究的兴趣,成长小说因其教育功能成为研究焦点。她提出文学教育研究的两个维度:外在于文学本体的文学教育研究和内在于文学本体的文学教育研究,而成长小说属于后者。王卓认为,成长小说从欧洲经典(如歌德的《威廉·麦斯特的学习时代》)已发展为全球文类,从经典英语成长小说到女性英语成长小说,到族裔英语成长小说,再到殖民/后殖民英语成长小说,研究焦点已转向少数族裔和后殖民成长小说。

在20世纪60年代,非洲成长小说蓬勃兴起,究其原因,一是非洲成长小说与非洲自传书写有密切联系,二是非洲的剧烈社会转型(如尼日利亚独立),三是非洲黑人女性解放运动和女性作家崛起。非洲成长小说由于其独特的政治、历史和地域特征,已迥异于西方成长小说尤其是经典成长小说。非洲成长小说对西方传统的颠覆和本土化策略体现在四个维度:从个人成长转向族群叙事、从社会和解走向动荡离散、从个人发展到国族重构、以及多维教育观念冲突的呈现。

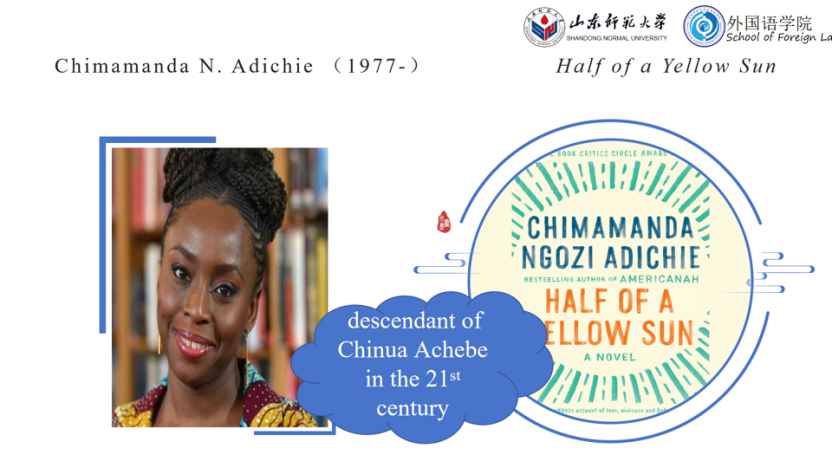

王卓提到,她最初了解阿迪契,并非通过阅读其小说,而是聆听了她题为《单一故事的危险性》的 TED 演讲,这为她理解阿迪契小说中的辩证思维奠定了基础。在小说中,阿迪契将少年乌古的成长放在尼日利亚内战的背景下,展现个人成长与国族命运的同构性。阅读《半轮黄日》可有三个维度:一、战争创伤与非洲青少年的成长,西方主导的尼日利亚内战阻断了少年乌古的成长,形成“反成长”叙事。二、成长隐喻与国族重构,非洲作家的成长小说具有书写大转型时代的使命自觉,个人成长往往成为民族发展和国族重构的寓言。少年乌古的成长形成了一种不同于尼日利亚官方和比亚法拉共和国叙述的第三方叙事。三、书写成长和讲故事的权力。阿迪契认为叙事具有一种塑形能力,岁月的不堪回首和炼狱中的坎坷成长成为成长小说的主题。通过赋予乌古书写的权力,阿迪契勾描了为后代保留战争故事的意义,也肯定了故事讲述者的权利和责任。乌古的书写具有双重意义:还原历史真相(如比亚法拉共和国的短暂存在)和自我疗愈(通过写作摆脱战争带来的心理阴影)。《半轮黄日》实现了个人成长和国族建构的双重使命,在非洲后殖民的语境下改写了经典成长小说的书写范式并赋予成长小说在非洲语境下的新使命。

在与谈中,石平萍对王卓抽丝剥茧的梳理和解读给予高度评价,并提出阿迪契倾注心力的其他角色如奥兰多、理查德同样经历了成长。来自不同的阶层、性别身份和背景的人物故事,反映了尼日利亚内战的社会现状和历史事件。石平萍认为,小说“副文本”(即乌古的作品《我们死去时世界沉默不语》)也是一种历史叙事,与“主文本”互为映照和补充,深刻表达了阿迪契的去殖民化诉求。她还提议用后殖民成长小说这一类别,对这一类小说进行深入研究和理论思考。王卓回应非洲成长小说需建立自主的批评框架,而非套用西方理论,在叙事目标(如族群重构)、结局(离散而非和解)等方面与西方传统的成长小说存在根本差异,可用“反成长”小说来加以审视。

讲座主持人姚峰副教授、系列讲座策划人曹莉教授一致认为,本场讲座关于非洲成长小说的分析和演绎与演讲人王卓教授长期从事文学教育研究的情怀和目标一脉相承,成长小说的教育功能与文学对人类精神的感化和启迪具有天然的联系,值得国内学界予以更多的关注。

文|韩佳禧

图|董小双

编辑|沙克尔江

审核|曹莉 郑文博