2025年6月23日下午,清华大学“英语文学经典的人文理解”系列讲座第八讲暨“欧美文学论坛”第75期如期举行。本次讲座由西南交通大学外国语学院李成坚教授主讲,中山大学外国语学院朱玉教授主持,南京大学全球人文研究院戴从容教授担任与谈人。

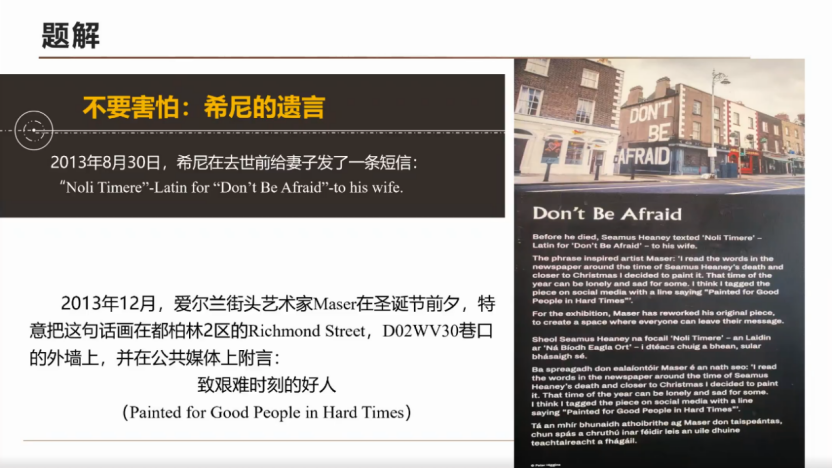

李成坚教授紧扣“‘不要害怕’:再论谢默斯·希尼的文学遗产”这一主题, 从希尼的临终前留给妻子的短信“不要害怕”和它通过外墙壁画、艺术展等形式进入公共领域讲起,强调这句话在艰难时刻给予人们力量的意义。她借用都柏林的希尼展览中的两个核心概念“接地气的诗人”和“政治诗人”来展开对希尼的论述。

李成坚老师选取希尼四首诗,展现其从自卑到自信的诗人形象。诗作结合爱尔兰乡土、历史与日常,融情于物,语言精妙,呈现具地方特色且富哲思的诗歌风格。

关于“政治诗人:在社会责任和诗学自由之间”这一主题,李成坚老师选取了希尼的另外三首诗歌展开论述。李成坚认为,这一部分她着重关注的是希尼诗歌在1970-1980年代爱尔兰历史文化语境和希尼的作家轨迹中的位置。1969年北爱尔兰少数派天主教徒争取民权运动,但遭受到了英国政府的打压,军队进驻贝尔法斯特和德里(希尼的出生地)。希尼的诗歌创作伴随着北爱尔兰的政治冲突爆发(70年代)、白热化状态(80年代)、北爱尔兰和平进程(90年代),历经整个过程。《沼潭地带》开启了70年代他对爱尔兰历史和现状的诗歌投射。《托伦人》描写的是2000多年前北欧男子作为“新郎”祭祀品献给土地女神,这使他想到当下爱尔兰的新教和天主教的冲突。面对周而复始的历史冲突和暴力,希尼以沼潭为中心意象,构建起挖掘-观察-沉思的叙事架构。李成坚指出,《惩罚》书写的是从两千年前,女孩作为通奸犯受到暴力的惩罚;到当今历史的复现落入同样的遭遇,“我”只能作为旁观者无言愤怒,尽管“我”可以理解“仪式性的、族群性的、情欲的报复”。总括而言,希尼强调诗歌的社会救赎性,但他同时也对于“政治”展现出诗学的警觉和克制;他在翻译和其他文化实践活动中,“政治性”似乎更为显性。

希尼在诗歌中平衡社会责任与诗艺追求,虽曾“害怕”无法再现故土与时代,但他以四十余年实践坚定回应:“不要害怕”,激励人们直面当下的冲突与危机。

与谈人戴从容老师高度评价了李成坚老师对希尼及其诗歌的阅读,认为希尼具有让读者树立起对文学和生活的信心的力量。同时,戴从容老师从诗论角度补充了希尼诗歌的社会功能,强调诗人应通过独立判断纠正社会现实,帮助读者认清社会真相。认为诗歌应站在弱势群体一边,避免社会意见被单一声音主宰,展现了诗人的社会责任与艺术追求的平衡。

在问答环节中,听众们就“希尼是否将自我作为诗学与社会的媒介”、“希尼的神话化和叶芝的神话化的差别”等问题向主讲人和与谈人提问。李成坚从希尼的自身认知和状态,戴从容老师就希尼的社会认知和责任的维度分别对第一个问题加以回应。李成坚老师在回应“神话化”这一问题时指出,希尼所强调的是将盖尔特传统故事及美学与爱尔兰自身的历史文化紧密关联,并借助“沼潭地带”的概念,将其与爱尔兰当下的政治和社会命题相联系,这与叶芝的情况并不完全相同。

讲座尾声,演讲人、与谈人和主持人就讲座中提到的“英爱关系如元音和辅音的关系”展开讨论,几位学者对英爱文学与历史文化的密切关联发表了各自的看法。大家一致认为,正如希尼在诗歌中所展现的那样,诗人手中的笔就是诗人认知社会和改造社会的一把利剑,是力量的象征和源泉。

文|袁野

图|董小双

编辑|沙克尔江

审核|曹莉 郑文博