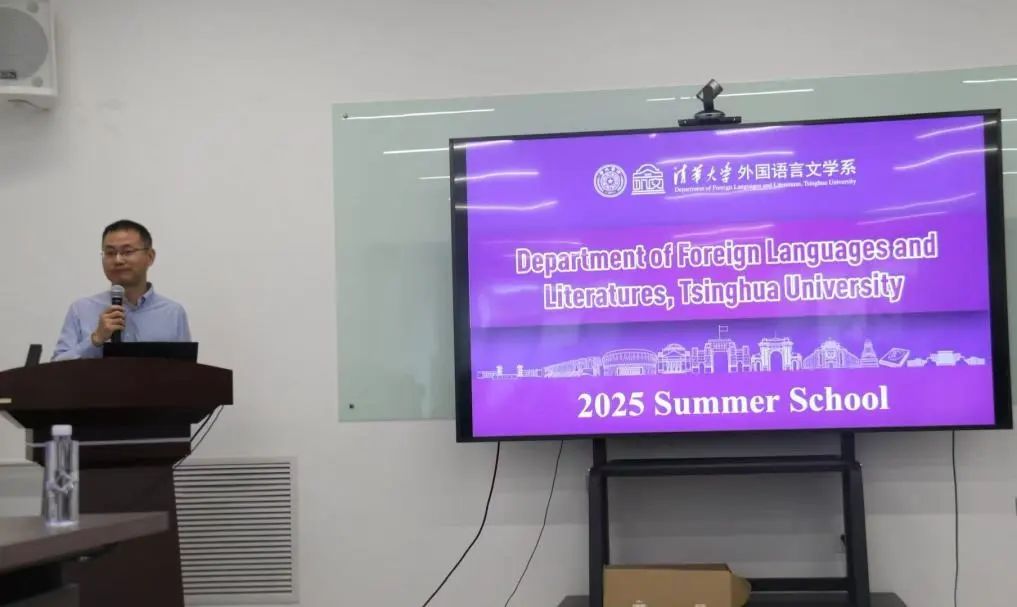

2025年7月2日,清华大学外文系2025年度国际暑期学校开幕式在文南楼116会议室举行,这场为期两周的跨文化交流盛宴正式拉开帷幕。本次活动吸引了来自11个国家的30位国际学生,带着多元文化背景相聚清华外文系,共同开启语言与文化的探索之旅。活动不仅为同学们提供了深入了解中国语言文学、亲身体验中国文化的宝贵机会,更搭建起与学界导师互动交流、碰撞思想的优质平台。外文系党委书记汪晖、埃克塞特大学人文、艺术与社会科学学部全球事务协理副校长李利、国际处副处长吕晓杰、外文系副主任高阳及教师代表曹莉教授出席开幕式,开幕式由外文系沙克尔江老师主持。

汪晖发言

汪晖在致辞中对参加国际暑期学校的国际学生表示热烈欢迎。汪晖强调,外文系具有卓越教学、科研与全球教育的百年传统。本次活动不仅是学习知识的重要平台,更是促进世界文化交融、推动青年交流合作的桥梁。三十位具有不同文化背景的青年学子齐聚一堂,将在系统的课程和学术讨论中,深入探索语言与文学的丰富内涵,共赴一场思想文化交流的精彩旅程。最后,他鼓励同学们积极投入课程学习,深入思考经典文学与当代表达之间的联系,勇于探索未知领域,在多元文化交融中汲取灵感与成长的力量。

吕晓杰发言

吕晓杰对各国同学们的到来表示了诚挚的祝贺,向同学们详细地介绍了清华大学的悠久历史和文化意蕴。她回顾自己在清华求学的经历,阐述了“清华”二字在汉语中的意义:“清”意为清澈的流水,象征智慧与高尚的品德;“华”则表示繁茂的林木,象征着生机与活力。她随后介绍了清华大学的历史,指出“清华”更意味着:思维应如山涧之水般清明,品格应如古松之干般坚韧。吕晓杰指出,全球格局会不断变化,但人类之间的联系始终存在,这正是我们今天汇聚在这里的原因,也是语言和文学如此重要的原因。最后,她鼓励大家从语言、文学、绘画、建筑中感受中国文化,希望这段跨文化旅程能成为在场每一位同学记忆中闪耀的篇章。

李利发言

李利在开幕式上热烈欢迎了远道而来的同学们,并由衷表达了对大家积极拥抱新文化的赞赏之情。在未来的两周里,她鼓励同学们积极投入学习与交流,在日常生活中用心观察,感受中国的文化脉动,并希望大家在这段经历中尝试用新的眼光看世界,理解文化的多样性,在沟通中学会倾听,在交流中相互启发。清华大学作为一所拥有深厚文化底蕴和卓越学术传统的学府,也欢迎每一位国际学生把这段宝贵经历带回自己的国家,讲述中国故事、分享美好回忆,成为中外文化交流的使者。李利认为,这段经历将会丰富每位同学的人生阅历,也将为他们未来的学习和事业带来长远的积极影响。

曹莉发言

曹莉表达了将要与同学们分享一段学习和探究时光的喜悦与期待。她首先谈到,作为一名中国教育工作者,能够与来自世界各地的青年学子共同探讨关于人文学科尤其是关于语言文学研究的历史遗产和前沿话题,传承并创新发展上世纪一批中外学者在清华、北大和西南联大所开启的中外人文交流和知识传播的学术传统,是一项很有意义的工作。 曹教授强调,清华外文系具有悠久的历史,培养了钱锺书、王佐良、许国璋等一代大师,他们不仅奠定了新中国外国语言文学学科的基础,也为中外文化的沟通和传播树立了榜样。曹莉表示,尽管生成式人工智能的迅速兴起正在重塑语言学习与文学研究的模式和格局,但技术赋能并不意味着放弃人文坚守,反而促使我们重新思考“人”的主体地位和“人脑”如何才能超越“电脑”,成为语言学习、知识获取和文化传播的主导者和领航人。她指出,当我们与来自不同国家的朋友共同学习和交流时,我们所收获的不仅仅是故学新知,更是对本国文化和异国文化以及人类文明的重新认识。最后,她祝愿大家在清华的每一天都有所收获,有所成长,让每天看到的风景成为今后记忆中的美景。

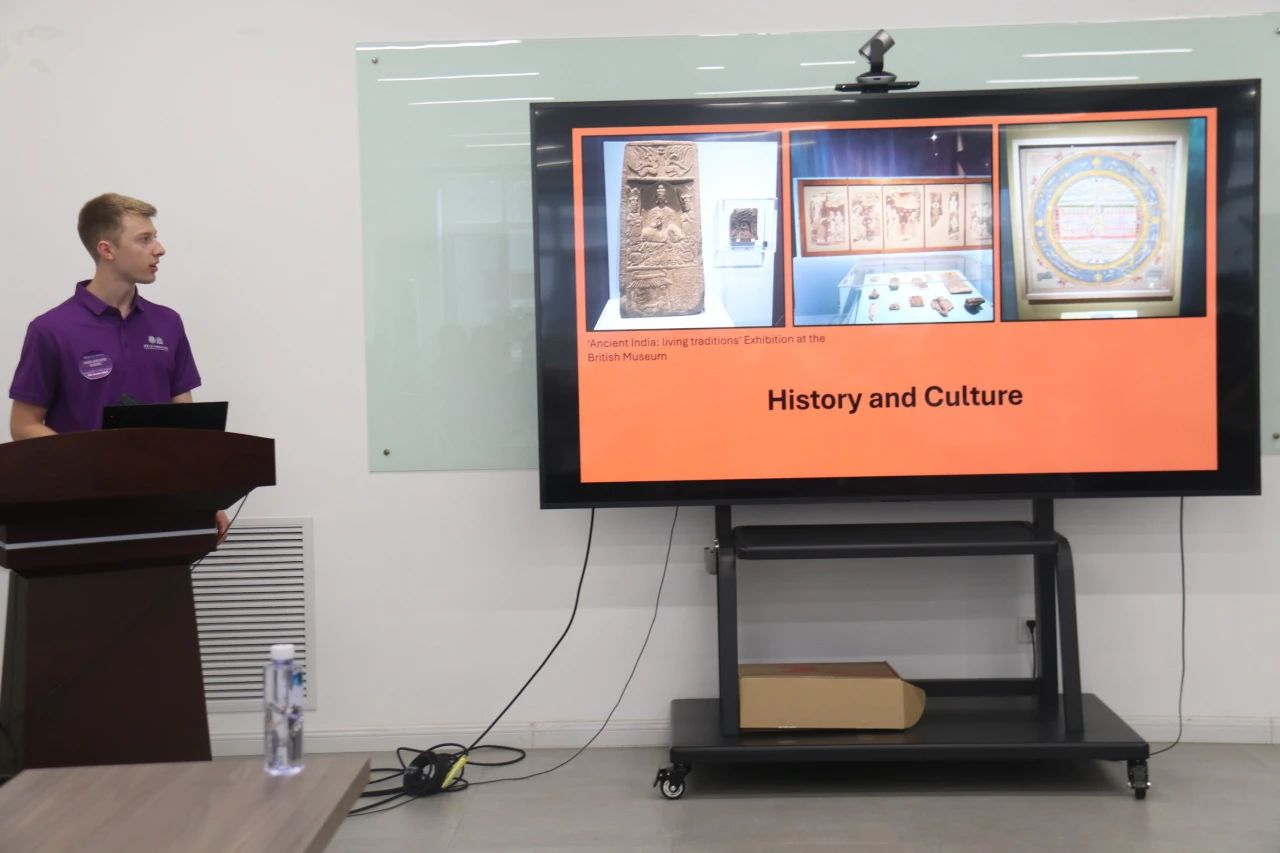

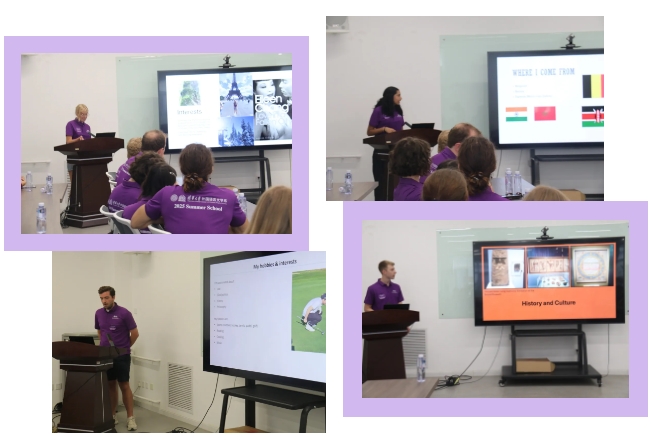

精彩瞬间

在接下来的迎新会环节,国际学生分别进行自我介绍,讲述了他们参加此次暑期国际学校的原因。来自清华大学外文系、美术学院和伦敦大学艺术学院的15名学生以志愿者身份参与本次夏令营,与国际学生展开深入交流互动,现场氛围热烈融洽。活动由刘师昭主持。

同学们分别自我介绍

期待此次交流活动能够成为各位国际学生人生中一段难忘的回忆,希望大家不仅能加深对中国文化的了解,也能在共同学习与探索的过程中推动文化的交融与发展。

全体同学和与会嘉宾合影

图 | 谢仁杰

文 | 洪念一

排版|编辑 | 洪念一 刘师昭

审核|沙克尔江 高阳 郑文博