清华大学外国语言文学系成立于1926年,在波澜壮阔的发展历程中,群星璀璨、英才辈出,一代代外文人在语言与思想的沃土上躬耕不辍,留下了无数动人篇章。在即将迎来百年系庆之际,我们特别推出“杏坛语:外文系资深教师访谈纪实”专栏,展开当代学子和资深教师之间跨越时空的深度对话。

杏坛前辈们是课堂上的启明灯,是一代代学子心中最温暖的名字,也是百年系史和时代发展的亲历者与见证者。透过他们的讲述,我们得以触摸历史的温度,连接发展的脉络,感受其中蕴含的教育初心、学术理想与家国情怀,传承那份生生不息的精神力量。

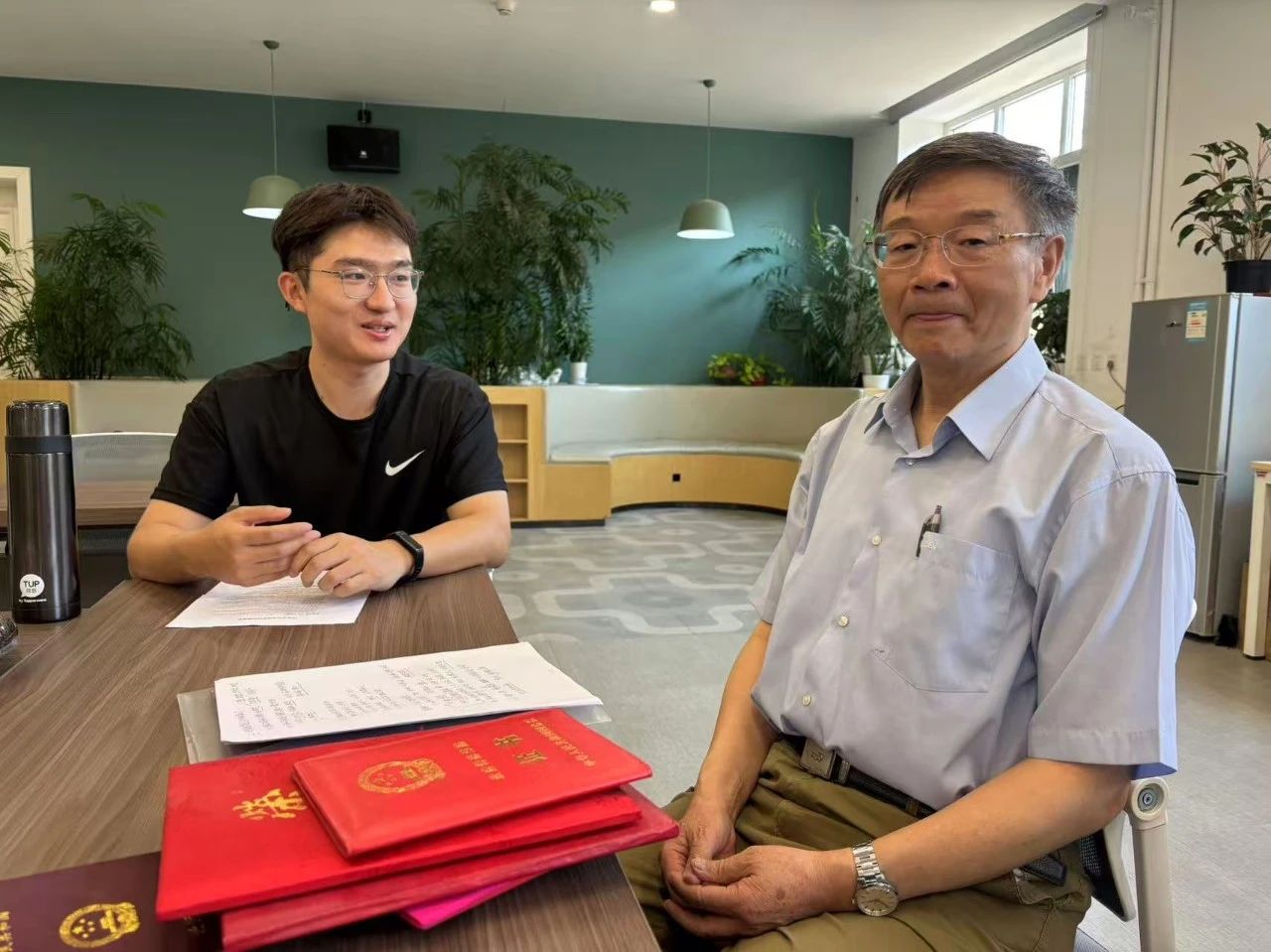

2025年5月27日下午两点,文南楼116室迎来了一场跨越时空的对话。曾任清华大学外语系主任、国际处处长的罗立胜教授,以“教师”这个最珍视的身份,向青年学子讲述自己的故事。初夏的阳光照在文南楼外的老树、窗棂,照在罗立胜老师带来的成篇教案和批注字迹上。

“我一生中有两件事情感到非常自豪,第一个是在清华教了38年的书,第二个是教了四千余名清华学生。”

谈及北京市颁发的“为党的教育事业辛勤工作30年”证书时,罗立胜老师只用“专注”二字诠释自己的教育生涯。1977年,罗老师留校任教,2015年退休,三十八年的光阴记录着一位教育者坚守的痕迹。两个“零记录”、一个“坚持”:教学零迟到,授课零事故,坚持提前15-20分钟到教室,成为了罗老师漫长的教学生涯中最简单也最平凡的注脚,成为他刻入骨血的职业习惯。

“这是几代清华外语人的夙愿。我赶上了国家改革开放,赶上了外语系的发展。”

改革开放后,罗立胜老师作为早期公派留学生,赴新西兰学习。国际学术会议上中国学者因语言障碍受挫的场景,坚定了他“为国育才”的信念。回国后,正赶上清华复建外语系,重建英语专业,这是几代清华外语人的心愿。罗老师积极地参与了英语专业的初创工作,为外语学科建设尽了他的微薄之力,为此他一直感到非常自豪。

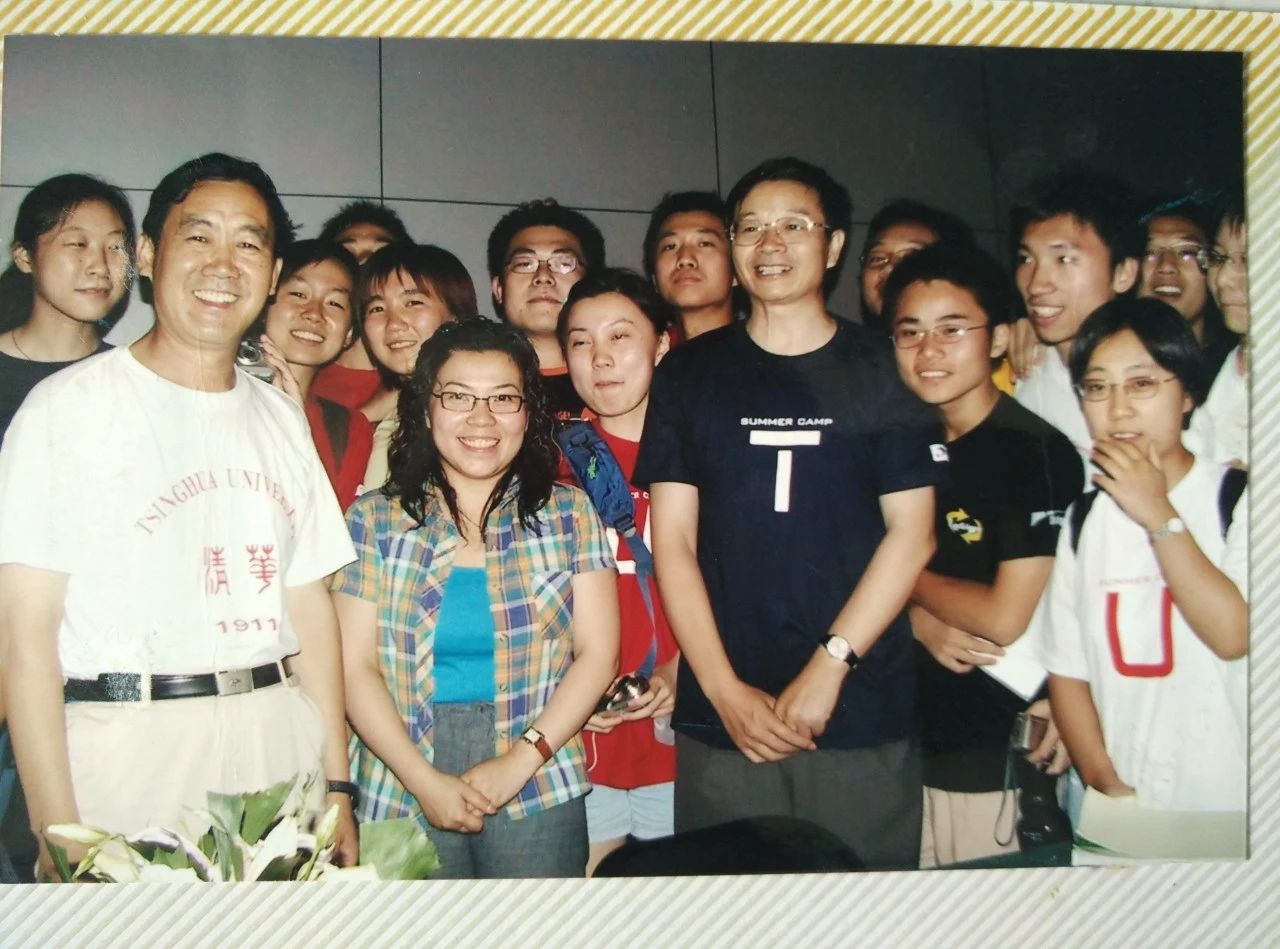

在罗老师担任系主任的十一年间,在外语系全体教职工的共同努力下,特别是在前辈们打下的基础之上,外语学科得到了进一步发展,2003年获批外国语言文学专业博士点,2005年荣获国家级优秀教学成果二等奖。更为重要的是,外文系聚焦国家战略需求,优化了人才培养机制,造就了大批高层次专业人才。

“我特别珍惜‘教师’这个称号。退休多年后听到学生喊‘罗老师’,比任何荣誉都让我自豪。”

在清华园这片沃土上,38年间罗立胜老师累计教授大约4000余名清华学子。他的学生遍布各领域,成为社会的中坚力量。罗老师在教研的旷野上垦荒,学生们正走向山川群峰。

“我希望外文系能够继续培养出钱钟书式的学术大师。外文系还会继续向前发展。”

谈及未来,罗老师的每一个愿望,都安放着他对外文这份事业的执着追求和对学生成长的关注。他一心向往的只是学生们可以勇敢自由地前行,毫无顾虑地攀上峰峦。罗老师用最质朴的语言表达他的愿望——作为一名教师以拙诚之心,启学子之智,使外文人所见越于前人之肩。

“如有来生,我还要教书!”

采访尾声,罗老师道出感人至深的心声。这既是一位教育工作者对毕生事业的深情告白,更是清华园里万千师者精神的生动写照。罗老师对外文系怀有深厚感情,希望外文系“蓬勃发展,无问西东,外文日新”,希望外文系的同学们“为学为人,博雅通达”。

光影拉长,温柔地照在老师的字迹上,仿佛时光也在此驻足。

初心不改,年轻的后来者,怀着同样的光与热,必将以更加坚定的步伐求索向前。

文案丨宋悦 陈雨晴

图片丨曾宪飞 刘雯婷

编辑丨刘雯婷 陈雨晴

审核|郑文博 陈雨晴