2025年6月21日晚,清华大学“英语文学经典的人文理解”系列讲座第七讲举行。华南理工大学外国语学院苏娉教授以“《孤独的伦敦人》中的跨文化记忆与移民身份”为题发表演讲。本次讲座由清华大学外文系教授、欧美文学研究中心主任曹莉主持,东北师范大学外国语学院徐彬教授担任与谈人,吸引了校内外180余位师生线上参与。

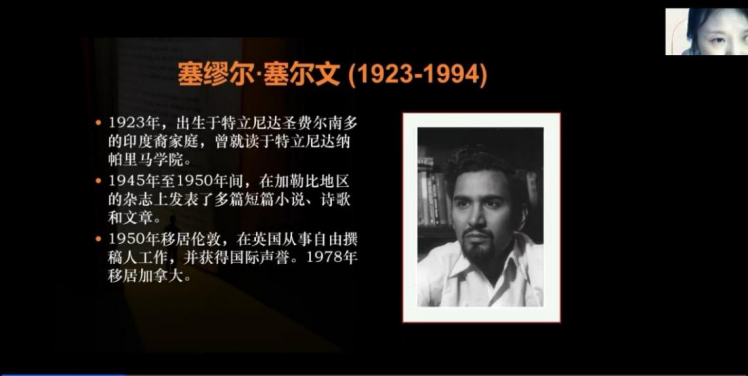

苏教授首先简要介绍了塞尔文的印度裔背景、成长经历及其主要文学成就。她指出,《孤独的伦敦人》作为其“摩西三部曲”中的首部作品,以20世纪40年代末至50年代初的伦敦为历史背景,聚焦1948年“帝国风驰号”登陆后首批抵英的加勒比移民群体,呈现了新移民在英国社会中所面临的文化冲突与身份困境。

《孤独的伦敦人》讲述了加勒比移民在伦敦的生活经历。正如苏教授所言:“这部小说类似于一部群像戏,塑造了非常鲜明的加勒比移民形象。”书中加勒比移民多从事体力劳动且常遭受种族歧视。尽管如此,他们仍保留了幽默、友情以及面对异乡生活的勇气。苏教授结合小说中的具体对话,重点分析了摩西与坦蒂两个角色。摩西作为一位具有领袖气质的人物,不仅帮助新移民适应伦敦生活,更承担起社群纽带的作用;而坦蒂则以年长女性的身份,积极在英国重建具有家乡特色的社交环境。在加勒比文化中,杂货店不仅是购买生活用品和朗姆酒的地方,更是信息交流、打破种族隔阂的重要社交空间。坦蒂将这种以商店为核心的社交模式移植到英国的移民社区,使其成为移民重建身份认同、延续文化记忆的重要场域。

随后,苏教授进一步剖析了小说中一段长达十页、无任何标点停顿的叙事片段。她指出,这种叙述手法将多条故事线交织融合,营造出契合加勒比本土音乐卡里普索节奏的韵律感。虽然形式上类似西方文学中的意识流写法,但塞尔文的创新之处在于,他聚焦的是加勒比移民群体的集体记忆,而非单一的个人内心世界。

在与谈环节,徐彬教授对苏教授此次讲座的选题表现出浓厚兴趣,并将其与卡尔·菲利普斯的相关研究进行了对比分析。他还就小说中所呈现的狭小空间,以及加勒比人前往宗主国英国的动机等提出问题。针对作家使用克里奥尔语的问题,苏教授指出,塞尔文在创作中充分权衡了文本的可理解性、可读性与加勒比文化特色,最终采用了一种介于标准英语与克里奥尔语之间的语言风格进行叙述。在回应关于移民动机的问题时,苏教授总结道,一方面,加勒比移民普遍认为英国拥有更好的生活条件,而原乡缺乏发展机会;另一方面,一旦流散至他国,他们又往往难以真正回归故土。

主持人曹莉教授在总结发言中指出,通过苏教授对加勒比经典文本的深入讲解,听众得以了解加勒比移民所做出的“非常加勒比”的努力。事实上,无论来自哪个国家,移民群体普遍面临跨文化记忆与身份认同的问题。通过苏教授的讲解,用“随遇而安”来形容加勒比人的生存态度可谓恰如其分。围绕“孤独”,曹教授联想到王佐良先生在牛津留学期间创作的诗作《1948年圣诞》。诗中写道:“今夜处处窗子都亮着,却有寂寞从四面袭来,像是那灰色城楼外的军队,悄悄地逼近又逼近......”这一描写同样生动展现了身处异乡的孤独与无助。

接下来,线上听众围绕加勒比作品的音乐属性、伦敦的孤独与加勒比的热情、“摩西三部曲”的连贯性等议题踊跃提问,展开热烈讨论。华中师范大学黄晖教授加入讨论,并提出了关于加勒比文学的主要起源及其与非洲文学之间关系的问题。苏教授就相关问题一一作出详细回应。本次讲座通过对第一代加勒比移民作家塞尔文的深入介绍,进一步激发了听众对第二代移民作家及其作品的关注与期待。

文|聂欣然

图|聂欣然

编辑|沙克尔江

审核|曹莉 郑文博