2025年5月1-3日,英国兰卡斯特大学孔子学院成功举办“中医教育全球化与跨文化传播国际论坛”。本次论坛由清华大学外文系中医外译课题组与兰卡斯特大学孔子学院联合发起,吸引了多家学会参与,有来自世界各地的专家学者参会。论坛围绕中医药文化的全球化路径、教育创新与跨文化传播等重要议题展开了深入的学术讨论。

清华大学外文系中医外译课题组向兰卡斯特大学孔子学院赠送礼物

论坛期间,中国驻曼彻斯特总领馆教育参赞梁岩、中国工程院院士、“人民英雄”国家荣誉称号获得者张伯礼,上海交通大学学报(哲学社会科学版)主编彭青龙教授等嘉宾先后致辞。与会专家学者就中医的国际传播路径展开了广泛交流,从中医教育、翻译研究、跨文化传播以及政策实践等多个角度分享了他们的见解和经验。这些发言不仅为中医药全球化进程提供了宝贵的理论支持,也为推动中医药文化的国际传播和实践应用指明了可行的路径。

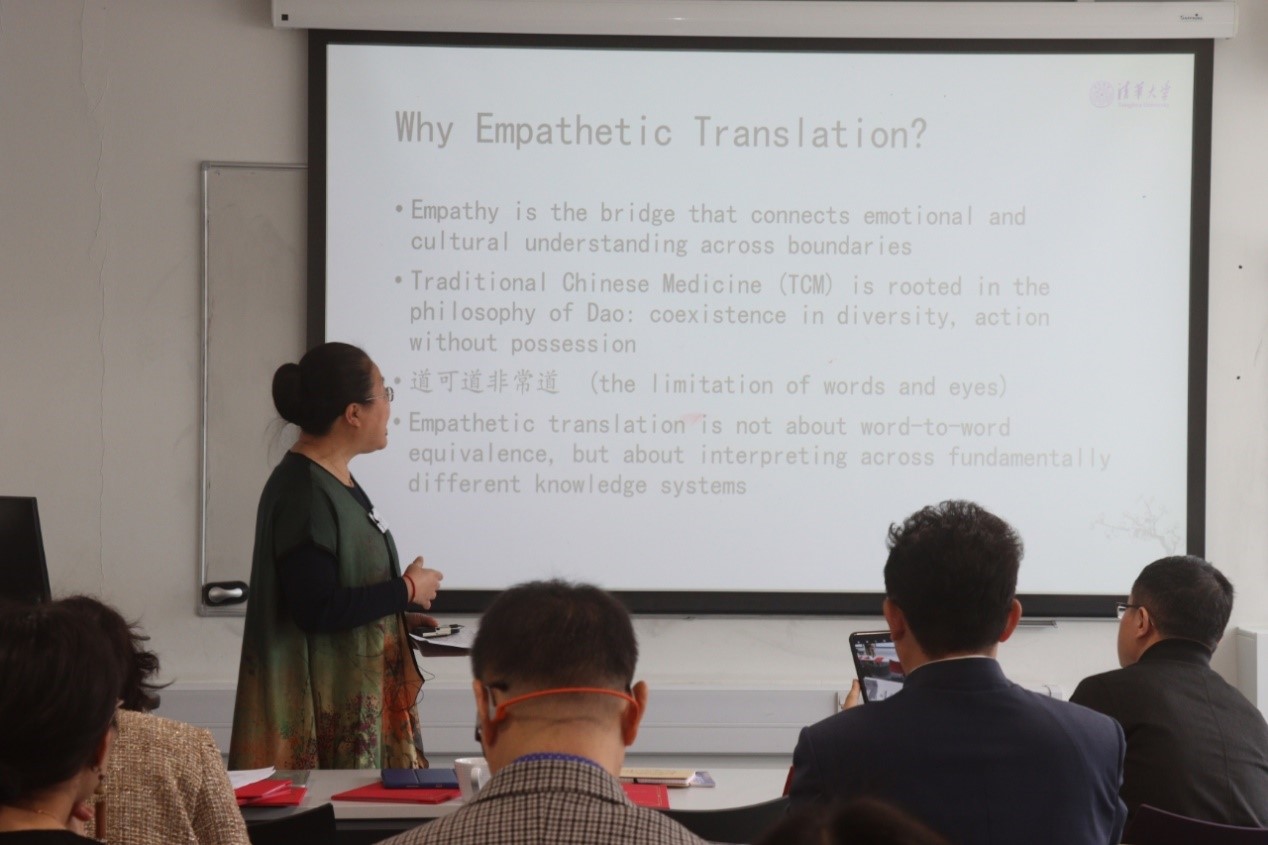

我系比较文学与翻译研究教授王敬慧在会上做主旨报告,并主持一个分论坛探讨。在论坛的主旨发言环节,她深入论证“共情翻译”在跨文化交流中的重要性。王敬慧教授强调,作为一种深深植根于中国文化和哲学传统的医疗体系,中医翻译不仅需要语言准确性,还需要共情化理解,以弥合中西医学范式之间的认识论和文化差距。她认为,翻译作为一种内在的共情行为,有助于克服语言和文化障碍,促进中医和其他医学之间的建设性对话。她倡导跨学科的中医翻译研究,将比较文学、医学人文和心理学相融合,探索培养共情翻译的新途径。通过将共情置于中医翻译和跨文化交流的核心,她呼吁以共情为主导的翻译研究在促进跨文化对话、加强文明交流和建设共享健康福祉的全球共同体方面发挥更重要的作用。

王敬慧教授做主旨报告

在论坛的分论坛环节,外文系2024级博士生周桐进行了学术汇报。他综合分析了《伤寒论》英文译本在海外的传播情况,并结合跨文化翻译理论,深入探讨了该经典在不同文化语境下的适应性与传播效果。周桐分析了现有译本的不足,并提出了改进的空间与具体的翻译策略,为《伤寒论》及中医药文化在全球范围内的更广泛传播提供了创新性思路。

在论坛的开幕式上,中医药人文与健康教育传播中心(The Network for Traditional Chinese Medicine Humanities and Health Education & Dissemination)正式宣布成立,并公布了首届核心团队名单和颁发证书。王敬慧教授是该中心创始成员之一。

中医药人文与健康教育传播中心为创始成员颁布证书

此次论坛的成功举办,标志着清华大学外文系中医外译课题组在中医药国际传播领域的积极尝试,充分展示了课题组在中医药外译学术领域的卓越影响力。此次论坛不仅为中医药全球传播提供了坚实的理论支持,也为实践指导提供了切实可行的方案。展望未来,课题组将发挥专业优势,继续秉承推动中医药全球化的使命,贡献智慧与力量,进一步促进中医药文化在全球范围内的交流与传播。

文字|周桐

图片|刘峘 周桐 王乐鹏

编辑|沙克尔江

审核|王敬慧 郑文博