2025年1月2日晚,清华大学“英美文学经典的人文理解”系列讲座第35讲如期举行。浙江大学外国语学院高奋教授以“生命形神的诗意表现——用中国诗学解读弗吉尼亚·伍尔夫的《海浪》”为题进行演讲。讲座由清华大学外文系曹莉教授主持,杭州师范大学国际教育学院欧荣教授担任与谈人。

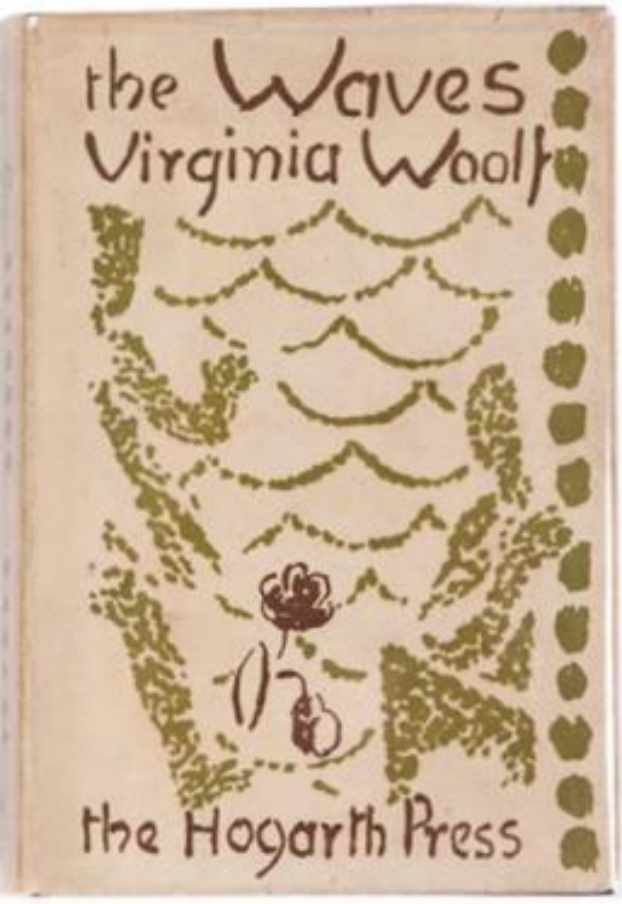

讲座伊始,高奋老师带领大家朗读了《海浪》中描写自然场景和人物意识的几个片段。高老师指出,这些细腻描写不仅展现意识的多层次流动,更呈现“天人合一”的独特结构。全书共有九个部分,每一部分都以日出到日落过程中某个瞬间的自然景观为引,让6个人物轮流述说自己从懵懂儿童走向老年的各阶段生命意识,自然与生命意识并置。高老师认为,全书以喃喃细语展现意识之流,其叙事突破情节人物式的线性模式,突显情感思想式的动态生命形式,呈现了多维立体的精神宇宙。

随后,高老师简要梳理了近百年《海浪》研究现状。学界对《海浪》的研究主要聚焦三类议题:风格、叙事、韵律等形式技巧研究居主位;《海浪》与后印象主义绘画、形式主义美学、现代主义音乐、浪漫主义等比较居次位;女性主义、哲学、后殖民等主题研究居末位。总体而言,欧美伍尔夫研究中,形(形式)与神(主旨)处于二分状态,整体考察《海浪》的独特形式与所表达的生命精神的关系的研究很少,这正是高老师用中国诗学解读《海浪》之形神的研究起点。

讲座第二部分,高老师以中国诗学“形神”范畴为参照,解读伍尔夫的《海浪》。高老师首先简述了中国诗学中“形神”概念自先秦至晚清的内涵演变及与伍尔夫的形式观的相通性。从老子以“大象无形”来概述“道”的形态与本质,到汉代刘安“夫形者,生之舍也;气者,生之充也;神者,生之制也”的生命界定,魏晋钟嵘由形入神的文学批评,唐宋元明清的“意得神传”“心与神会”创作技法,中国诗学阐发了“形神合一”“神制形从”的思想。这一源自生命体悟的形神论在一定程度上与伍尔夫根植于生命体验的形式说相通。基于陀思妥耶夫斯基等人的灵魂描写、弗莱的“情感说”和贝尔的“有意味的形式”观念,伍尔夫提出了“情感形式说”,阐明形式是由多种情感关系构成的,形式就是情感关系的表现的核心思想,将形式(情感关系与情感表现)与主旨(情感思想)合一,突破了西方的形式/内容的二元对立。同时伍尔夫提出了现代主义创新方式,其内涵类似中国的“形神合一”、“以神为主”等。

然后,高老师以刘安的“夫形者,生之舍也;气者,生之充也;神者,生之制也”为框架,细致分析了《海浪》的形、神和气。高老师认为,《海浪》的“形”在于表现伍尔夫作品中所提出的生命的完整性、意识的重量、精神的深度,它以三重意象呈现,即太阳升落的自然意象、人物9个阶段的生命意识、6个人物的精神意象。《海浪》的“神”有三:一是“生命与天地同构”,通过自然与人物意识的对应呈现“天人合一”的境界;二是“乐天知命”,6个人物的志向、态度和个性迴然不同,最终以伯纳德知足常乐的生命态度总结了生命的本质;三是“精神变形历程”,伍尔夫的“生命构图”是自我意识从“无”到“有”,再从“有”化为“无”的过程。伍尔夫将“没有自我的世界”作为生命真谛来揭示,彰显了她对生存境界的思考。《海浪》的“气”承担着实现形与神的融合,使之呈现勃勃生机的重要作用,它体现在白昼运行与生命意识的对应关系中,也体现在海浪的节律与人物的思想情感的应和关系之中。

在与谈环节,与谈人欧荣老师分享了她的阅读感受,认为听音频或朗读的方式可以与文字阅读互为补充,因为作品声音的形式与作品的主题更为契合,可获得更深层次的感知。其次,欧老师提到,通过高老师对生命形神和生命构图的解读,作品的结构更加明晰。欧老师认为称《海浪》为虚构作品比小说更恰当,因为它融合了戏剧、绘画、诗歌、舞蹈甚至电影等多种艺术形式。此外,三位老师共同探讨了作品的音乐性、瞬间顿悟、现代主义文学等议题。

问答环节聚焦以下问题:中国诗学与德勒兹情动理论的对话可能性,伍尔夫Moment of Being与美学的关系,中国文化与外国文学研究如何结合,伍尔夫将作品原名“飞蛾”改为《海浪》的缘由,以及伍尔夫作品中的自我指涉。高老师一一做了回应。

主持人曹莉老师总结指出,高奋老师创造性地运用中国古典诗学研究伍尔夫的小说,体现了构建中国自主知识体系和批评话语体系的宝贵尝试; 她以生动的语言,独特的视角,使听众对《海浪》有了更加深入的理解,激发了对文学书写和生命意识及其二者关系的进一步思考。

文|道日娜

图|张晓婵 道日娜

编辑|沙克尔江

审核|郑文博