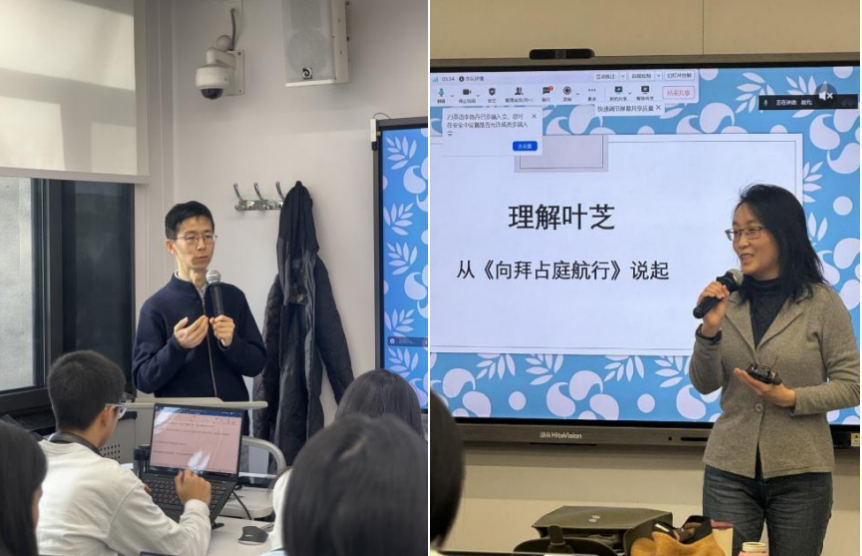

12月19日上午,清华大学“英美文学经典的人文理解”系列讲座第三十讲在第三教学楼3309教室举行。清华大学外文系赵元副教授以“理解叶芝:从《向拜占庭航行》说起”为题进行演讲。清华大学外文系刘昊副教授担任主持人,曹莉教授担任与谈人。

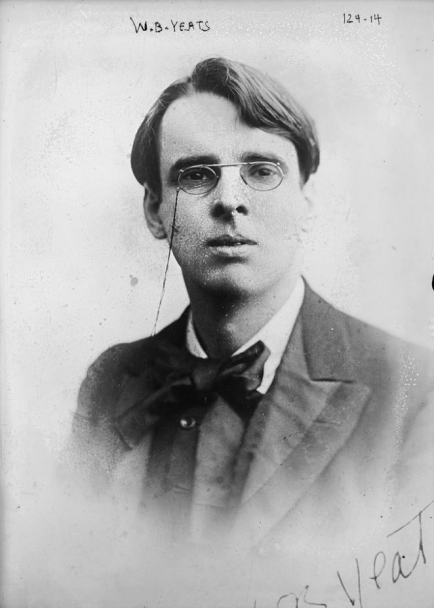

赵元老师首先阐释了题目中“理解”二字的用意。他认为,“剖析”、“解析”等词似乎有些居高临下,仿佛拿着手术刀解剖,而“理解”则更能传达读者面对经典作品时的一种尊重的态度。读经典是为了得到某种滋养,而并非要利用经典来做些什么。叶芝是一位自传性诗人,生平和创作的联系十分紧密,所以若想读懂他的作品,则需要首先理解其人。此外,叶芝的生活和思想充满着二元对立,更需要细细品味。

对于诗题的翻译, 赵元老师做了如下的介绍。查良铮、袁可嘉等先生将其译为《驶向拜占庭》,傅浩先生则将其先后译为《航往拜占庭》和《向拜占庭航行》。赵老师认为,“驶”的本意是“马疾行”,相较而言,用“航”字来译“sail”一词更贴切;“向某处航行”比“航往某处”更贴近现代汉语的用法。

接着,赵元老师对诗歌中的关键词义进行辨析。 例如, 诗的第一节中的短语“dying generations”,复数形式的“generation”一词不应按常规理解为“世代”,而应取《牛津英语大词典》中的义项“that which is generated”,即“所生(产)之物”或者“生物”。而“dying”一词也并非指“垂死的”——否则与这一节中的意象产生矛盾——而是指“正在死亡过程中的”,与《庄子·齐物论》中“方生方死”所要表达的含义略同。

赵元老师从五个与叶芝诗歌和思想密切相关的主题入手, 对全诗进行分析解读。主题一为出世与入世。这一主题在叶芝的早期诗作《湖岛因尼斯弗里》(“The Lake Isle of Innisfree”)里已有体现。但叶芝并没有过出世的生活,他甚至为了博得心爱的女子的欢心而积极参与爱尔兰独立运动,出世的愿望更像是一种姿态,而从未被真正付诸实践。有论者指责《湖岛因尼斯弗里》中有一处细节不符合现实,赵老师由此引申开去,与大家探讨了“诗歌的特权”(“poetic license”)问题。,赵老师指出,叶芝从未实地造访过拜占庭,他眼中的拜占庭其实已经被高度理想化为不朽的圣地,灵魂的乐园,艺术与世俗生活的合一。

主题三是智慧与爱情,灵与肉。在叶芝看来,智慧与爱情是诗歌的至高主题。诗的第一节中的意象都围绕性爱与生殖,在第二节里希望通过艺术的锻造而获得智慧。1934年,他在伦敦接受回春手术, 术后进入“第二青春期”。54岁时出版的诗集《库勒的野天鹅》(The wild Swan at Coole),水准远超此前出版的诸诗集。赵元老师指出,如果叶芝四十多岁时就去世,那么他在英国诗歌史上可能只是一个写过不少“不错”诗歌的小诗人。

主题四是叶芝的神秘主义。诗的第三节里出现了叶芝个人神秘主义哲学体系中的一个重要概念“gyre”。赵元着重介绍了由“自动书写”整理而得的奇书《异象》(A Vision),指出叶芝的神秘主义哲学体系与他的中晚期诗歌创作的密切关联。

主题五是贵族情节。在本诗第四节里,诗人希望自己转世投胎为一只立在金枝上为王公贵妇唱歌解闷的机械金鸟。叶芝曾写道,有三类人造就了美:贵族造就了美的做派、农民造就了美的故事和信仰、艺术家造就了剩下的一切。这三类人有一个共同点:无所畏惧,相信“一切最有价值的东西都是无用的”。

最后,赵元老师指出对于叶芝的思想、情感和个人生活,我们或许褒贬不一,但如果仅从诗艺角度评判,叶芝在现代诗人中是一位当之无愧的大师。

在与谈环节,曹莉老师首先称赞赵老师娓娓道来、润物无声的讲课方式,讲座一开始的朗诵给人一种“Yeats is coming back”的感觉。曹老师指出,全诗开篇之首的“That” 一词值得关注。“That”不仅表达了距离感,也暗含轻蔑的意味; 富有智性、在艺术世界寻求慰藉乃至永生的老年人与沉醉在男女情爱和感官刺激中的年轻人,分属两个不同的世界。 诗人想成为一只“机械鸟”的愿望,不仅是因为“机械鸟”不会像凡人一样短寿易朽,更是因为它是一件艺术品,而艺术是诗人一生的至爱。对于本诗标题的翻译, 曹老师更倾向于查良铮、袁可嘉等先生的翻译“驶向拜占庭”。她认为诗歌中的拜占庭是诗人想象中的拜占庭,是心中的乌托邦,对于“sailing” 一词的理解无需局限于现实生活层面。“向拜占庭航行”过于直白,而“驶向”则有精神层面的追求和文化层面的寓意,有“向往”之意,给读者以更大的审美和想象空间。对于叶兹等人的贵族情结和文化救赎观, 曹老师认为这与他们对文化的理解和寄托密切相关,这方面可参考阿诺德《文化与无政府状态》和艾略特《关于文化的札记》。叶芝的现代性及其后世影响主要体现在浪漫主义、象征主义、唯美主义与神秘主义的高度融合, “20世纪英语世界最伟大的诗人”, 叶芝当之无愧。 曹老师与谈中还提到英语现代派诗歌经由燕卜荪(William Empson) 在西南联大的讲学在中国学界得以传播。

在互动环节,同学们踊跃提问,老师们一一回应,现场气氛十分热烈。主持人刘昊老师做了最后总结,她对赵老师的精彩分享和同学们的积极参与表示赞赏, 指出赵元老师“以诗证诗” 的文本细读和教学方法值得借鉴。

文|胡崔璨

图|李佳静

编辑|沙克尔江

审核|曹莉 郑文博