12月18日下午,清华大学“英美文学经典的人文理解”系列讲座第二十九讲如期举行。北京外国语大学英语学院陈丽教授以“从文本结构入手读托马斯·莫尔的《乌托邦》”为题进行演讲。本次讲座采取线上模式,来自校内外约300名师生聆听了讲座并参与讨论。讲座由清华大学欧美文学研究中心主任曹莉教授主持,北京外国语大学英语学院裴云副教授担任与谈人。

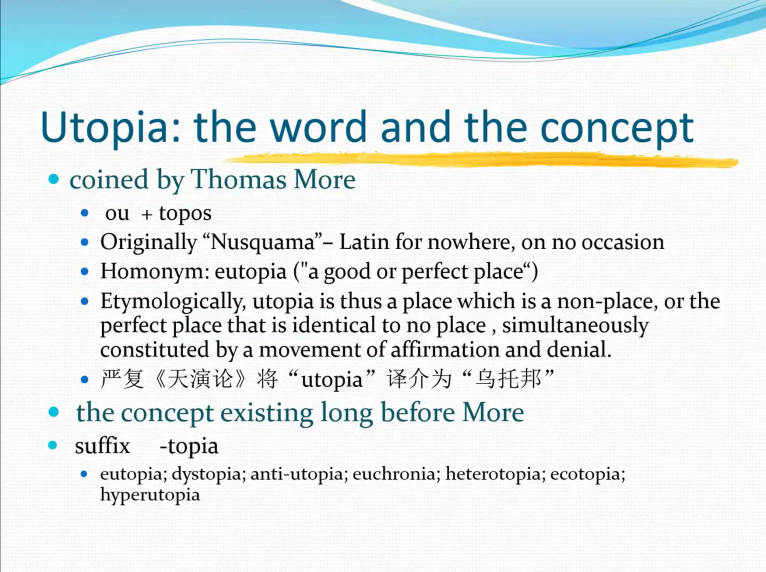

托马斯·莫尔的《乌托邦》开创了西方文学史上的乌托邦文学传统,然而其语言古雅艰涩,且文本繁复庞杂,对欧洲社会的批判与对理想社会的畅想交织并行;以多重声音的对话模式(conversational mode)展开而又内涵莫尔的自传性成分,使得初读的读者不免感到“只见树木,不见森林”。陈丽教授从文本结构入手,分别探讨了该书的信件框架、第一卷的内部结构和两卷之间的关系,旨在提升大家对《乌托邦》一书整体性的认识。莫尔的拉丁语原文出版于1516年,英文翻译版发表于1551,正值从中世纪向工业社会转型,带来对社会架构、生态环境、个体精神图示的巨大改变。“Utopia”一词拉丁词源指向“non-place”,而在战后文学与现代主义中被再次发掘的反乌托邦传统其实早在莫尔的《乌托邦》中便有所体现。

一、信件框架

《乌托邦》的正文前后均有信件副文本,这些信件形成有益框架,将正文框在中间,提供了结构上的支撑。开头部分是莫尔写给Peter Giles的信,假托正文是莫尔纪录他与Peter Giles和Raphael Hythloday的会谈内容并向对方确认一些会谈细节。这封信不仅旨在通过乌托邦旁观者的视角与严谨的态度确立叙述者的权威,并合理解释一些文中缺省的重要细节(例如为何文中不曾提及乌托邦的具体位置),但除此之外,信件似严肃似调侃的模糊语气又似乎瓦解了这种合理性。也即,在树立乌托邦叙述的权威性的同时埋下了对乌托邦的怀疑。而小说结尾Peter Giles写的另一封信同样在看似表扬全篇叙述之时又暗含讽刺之感,呼应了全书对于乌托邦“一半建构,一半瓦解”的态度。

二、 第一卷内部结构

线索性的人物Raphael Hythloday 看似是完美的廷臣:不为名利,处事公正,使他隐隐指向《乌托邦》的前文本——柏拉图《理想国》中的哲学王。哲学王在柏拉图的笔下既有哲学界的睿智,又具国王的领导力。是“独善其身”保有思想的平静抑或“兼济天下”积极入世?这个问题是串起《乌托邦》第一卷所有庞杂细节的核心线索,对此Hythloday的回答是:“…philosophers have on place among kings”(国王之间没有哲学家的立足之地)在三人的对话中存在一个长达十数页的大段直接引述。这个嵌套式的“谈话中的谈话”(conversation within a conversation)直接引述了Hythloday对于“为何不肯为国王当庭臣”的论述。Hythloday在与莫顿大主教和他的臣属会谈中,就“为何重罚不能制止偷盗”这个议题发表了真知灼见。他首先剖析了偷盗泛滥的原因,其中就涉及了我们耳熟能详的“羊吃人”比喻——圈地运动使得大量农民成为流民,只能诉诸偷盗;Hythloday随即提出三个理由证明不应当以死刑处罚偷盗者并提出了自己的解决方案。然而,其睿智建议却被莫顿大主教冷漠以对,并最终沦为一场闹剧。Hythloday由此得出结论:即便他愿意为建立理想国而提出建议,这些建议却注定是无用的——只要私有制仍然存在,无论什么哲学王的建议都无法妙手回春。而对此莫尔借虚构人物之口道出了对一切公有制主张的质问:在公有制下如何避免人们懒惰?Hythloday避免了对此的直接回答,而只表示“若你见过乌托邦,便知道那里人们是不会存在懒惰的问题的。”

三、两卷之间的关联

《乌托邦》上下两卷通常被当作割裂的两部分来看待:第一部讲述了莫尔对当时欧洲社会的批评而第二部则描述了他的理想国“乌托邦”。两部书之间的关联则较少得到探讨。据莫尔的好友Desiderius Erasmus的可信资料,莫尔是先完成了第二卷中对于乌托邦的地理、人口、政治架构的描写而后才写作了第一卷。也即,对于莫尔来说第二卷是不能独立存在的,必须有第一卷才能完整。那么两者间究竟有什么样的联系呢?首先,从结构上来看,第一卷的严谨缜密与第二卷的松散零碎形成鲜明对比。第二卷没有像第一卷那样严谨的内部结构,仅借用小标题罗列了乌托邦的各个方面,相互之间没有明确的联系。并且第二部对乌托邦的设计也具有很强的时代布局:这并非一个物质性丰盈的社会,很大程度上浸润着对中世纪僧侣生活的怀旧性浮现;其权力结构挂靠阶级森严的父权社会,以年长的男性家长作为权力中心。并且其中的一些建构已经很难让我们今天的读者所接受。不同于柏拉图的理想国,莫尔对理想国的描述混合了严肃的建构和隐形的解构,极大地瓦解了它作为理想社会的可信程度。这再次呼应了前文留给我们的印象:莫尔在建构乌托邦的同时也在积极解构这个理想。第一卷通过逻辑严密的论辩引出了第二卷:乌托邦是作为当时欧洲的社会问题的解决之道被引入的。但是莫尔在第二卷中的论述并未能充分回答第一卷里的议题,甚至还存在前后不一致之处。这些都说明莫尔有意让读者意识到他所提供的是虚构的想象,而非可行的蓝图。通过将第二卷中对乌托邦的想象与第一卷中对于社会现状的批判交织并行,莫尔在结构上实现了他在文本中用人物对话模式所致力于实现的:他给读者提供的是相互论辩的多重思想,而不是一个单一的解决方案。

最后,陈丽教授总结了《乌托邦》在乌托邦文学史上的重要地位。它不仅贡献了一个命名整个传统的名字,也开创了一个共时异地的乌托邦传统(eutopia),即将理想社会置于一个同时代的不同空间里。这一传统影响深远,后来随着地球村的联系愈发紧密,才逐渐让位给euchronia(将乌托邦寄托于未来的类别)。此外,自莫尔的《乌托邦》起,对乌托邦美好理想的建构欲望就与对它的批评和颠覆始终交织在一起,成为乌托邦书写的一体两面。

裴云副教授在与谈中聚焦于乌托邦中的奴隶问题,提出道德和有用性之间的张力与冲突处于《乌托邦》的核心。陈丽教授的回应是,道德问题在乌托邦文学想象中往往会被稳定性(stability)和公共利益(common good)取代和化约。主持人曹莉教授认为,公共利益对于道德理想的取代需要扩展到英帝国殖民历史的语境中进行讨论。乌托邦小说擅于针砭当下社会弊病,但对于建构理想的解决方案却无法摆脱自身的局限性——其超越性往往只针对被其囊括在内的“局内人”,而对于被其边缘化的“局外人”则成为一种压迫。主持人、演讲人、与谈人还就莫尔对于私有制的批判进行了对谈,莫尔本人的生活经历与其乌托邦的构想形成历史的对应,值得考量。

文|陈诺

图|张晓婵

编辑|沙克尔江

审核|郑文博