外国语言文学与中国的现代化进程及其现代学术的兴起密切相关。随着人工智能和Chat GPT的加速发展,外文专业及其学科面临新的历史机遇和时代挑战。中国在国际社会的大国作用日益突显,但与之相适应的出类拔萃的外语人才依然匮乏,小学者、小翻译遍地开花,大学者、大翻译寥寥无几。重温外文前辈的学术理想和治学风范,对中国外文学科在新的历史条件下守正创新,继往开来,具有重要意义。在此方面,外国文学史家、批评家、翻译家、教育家王佐良先生的学术追求和毕生实践对于当下的外语学科如何谋求新发展新格局,具有不可多得的启发意义。

求学之路,幸遇恩师

王公是我在北京外国语大学读本科时的毕业论文指导教师,因我的论文选题是《浅论济慈的诗歌》,所以我有幸被分到王公名下。记得第一次与王公见面是在他朴素整洁的办公室里。王公询问了我的阅读爱好和写作思路,对我关注济慈诗歌中充盈的意象和比喻表示称许。他向我推荐了几本参考书,讲了一些基本的写作原则,鼓励我在研读济慈诗歌的同时,深入了解西方文学的源头——古希腊文明和神话。后来王公亲自给本科生编著了《欧洲文化入门》并开设了课程,强调从欧洲文明出发学习和研究英语文学的必要性。我的毕业论文写得很顺利,几乎没怎么修改就进入打字交稿阶段,并获得了A等成绩。

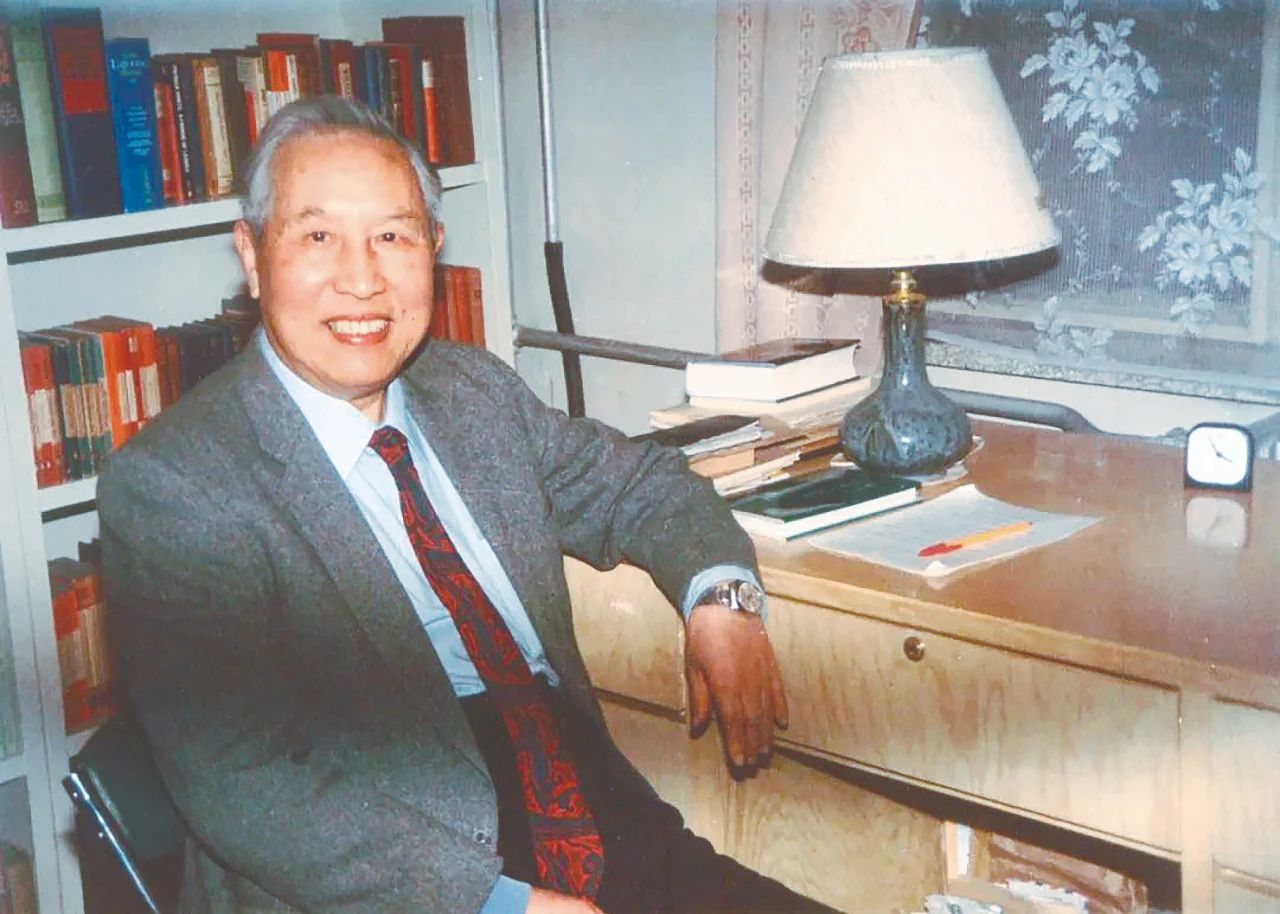

王佐良先生在书房。

后来我与王公的接触主要在清华校园里。由于工作原因,上世纪九十年代中期我经常陪同当时的清华外文系主任程慕胜老师去清华中楼8号王公的寓所请教清华外文系发展的思路和问题。王公是清华外文系的杰出校友,对清华外文系的前世今生了如指掌,寄予厚望。老清华以及后来的西南联大的外文学科曾一度名师荟萃,艳压群芳。这里聚集了吴宓、王文显、叶公超、温源宁、瑞恰慈、燕卜逊等一批中外名师,英国文学的教学和研究尤为突出,先后培养了钱锺书、曹葆华、陈铨、王佐良、许国璋等一大批中国外文学科的奠基者和文学家、翻译家、戏剧家。然而由于历史原因,清华外文系的学术领先地位一度中断。改革开放初期,以应用语言学、大学外语教学和科技英语为主要特征的理工类大学外语学科在清华应运而生,外语专业在新的历史时期摸索前行——回归当初的人文性和今天的综合性成为其艰难曲折的努力方向。每次拜会,王公都会结合外文系的过去和当下,给予我们中肯的建议。他认为,清华外文学科的重建和振兴要因地制宜,分步骤、分阶段进行,语言学与应用语言学可以先行,但文学不可或缺;语言和文学对于外文学科是鸟之双翼,车之两轮,文学的基础性、思想性和人文性对于一所正努力回归综合性大学行列的—流大学至关重要。他建议我们一定要加强文学的课程设置和队伍建设,争取早日恢复清华外文应有的学术地位和发展格局。从上世纪八十年代中期恢复建系开始,王佐良、许国璋等老一辈的殷切期望就成为几代清华外文人的梦想,努力建设一流的清华外语专业和外文学科任重道远。

1989 年春,王佐良参加清华大学校庆时与部分校友合影。左起依次为李赋宁、李相崇、王佐良、方缃、周珏良、许国璋及夫人、牛其新、吴古华。

王公对晚辈同行一贯爱护有加,慷慨引荐。他常尊称我的硕士学位导师、芝加哥大学博士钱青教授为Dr.Qian Qing,还与留学归来的莎学专家何其莘教授合作撰写了《英国文艺复兴时期文学史》。1995年秋至1996年夏,我获得富布赖特奖学金赴美国访学,王公是推荐人之一。1994年春,我在家中接到了王公给我打来的电话,先生对我说,他一口气看完了我的富布赖特访学计划,内容和英文都非常出色,表现了一个青年学者的可贵思考和追求,他愿意全力推荐,让我择时去家里取回他亲笔书写的推荐信。面试那天,北大王式仁教授和美国新闻总署官员考夫曼女士是中美双方主考官,他们开玩笑地说,你有王佐良教授的亲笔推荐信,今天的面试结果可以忽略不计了。应该说,富布赖特访学计划是我走向学术成熟的开端。由王宁教授组稿、1999年台湾生智出版社出版的当代大师系列之十四《史碧娃克》(Gayatri C. Spivak),就是我在康奈尔和哈佛做富布赖特学者访学期间孕育而成的。后来我凭这本小书于1998年获得了择优晋升教授的机会。但令人深感遗憾的是,我的赴美访学尚未启程,王公却因突发心脏病于1995年年初驾鹤西去了。否则,我从美国返学归来,该有多少学习心得要向王公汇报和请教!

一个学者,一个学科

王公的一生都在为中国的外国文学研究和学科发展身体力行,开拓前进。他的学术理念和治学实践构成外文学科的特色风景。纵观王公一生的学术成就,不由得令人发出“一个学者就是一个学科”的感慨。诗人王佐良、文学史家王佐良、翻译家王佐良、外国文学批评家王佐良、比较文学与跨文化研究大师王佐良,他将外国文学研究的几大学科方向集于一身,水乳交融,相得益彰。长期徜徉在王公脑海和笔端的文字与思想、文学与社会、学术与人生的契合,在王公一生中呈现得如此自然熨帖,水到渠成。

无论是诗歌创作还是文学翻译,无论是比较文学还是英国诗史,在王公笔下都显得那般晓畅和通达。王公这样评论华兹华斯:

法国大革命就曾深深激动了他,使他后来写下这样的名句:

幸福呵,活在那个黎明之中,

年轻人更是如进天堂!

——《序曲》第十一章他的山水诗极其灵秀,名句如:

我好似一朵孤独的流云。

在十四行诗方面,他将密尔顿的豪放诗风发扬光大,用雄迈的笔调写出了高昂的激情,例如这样的呼唤:

啊,回来吧,快把我们扶挽,

给我们良风,美德,力量,自由!

寥寥数笔,便将诗人华兹华斯的文心诗情呈现在眼前。他所翻译的培根的《论读书》更是妙笔生花,成为后人难以超越的翻译高峰。

Studies serve for delight,for ornament, and for ability.Their chief use for delight,is in privateness and retiring;for ornament,is in discourse;and for ability,is in the judgement, and disposition of business.For expert and execute,and perhaps judge of particulars,one by one;but the general counsels,and the plots and marshalling of affairs,come best form those that are learned.

——Francis Bacon,Of Studies

读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。其怡情也,最见于独处幽居之时;其傅彩也,最见于高谈阔论之中;其长才也,最见于处世判事之际。练达之士虽能分别处理细事或——判别枝节,然纵观统筹,全局策划,则舍好学深思者莫属。——培根,《论读书》

由他独著的《英国文学史》是一座后人难以超越的文学史丰碑。其中“文艺复兴时期文学:诗与诗剧”一章由“诗歌的花朝”“诗剧的兴起”“马洛的历史想象力”“琼森的现实主义”“集大成的莎士比亚”五个部分组成,谋篇布局,独具匠心,具有点石成金之功效。

作者主编的《永不终结的契合——王佐良纪念文集》

王公对“传统与现代”“外来文化与本土文化”“中国文学与外国文学”“中国与世界”的思考,可以用他的比较文学代表作《论契合》中的“契合”二字高度概括。20世纪四十年代开始动笔,1980年代成书的比较文学英文论文集《论契合》(Degrees of Affinity),是王公从事英国文学和比较文学的里程碑著作。在本书序言中,先生这样写道:“当外国文学的输入解决了本土文学的迫切需求时,本土文学就会应时而动,发生巨变,并同时与外国文学产生契合;而这时的契合就不仅是文学间,也涉及到社会、文化、经济和其他方面。倘若一种古老的文学与一种新兴的文学相遇—处,前者有着悠久而弹性十足的古典传统,后者又拥有富有创意的美学或激进的意识形态,契合与碰撞就会更加精彩。这即是20世纪中国文学与外国文学的相遇。”

对王公而言,中国文学与外国文学的相遇,是研究的内容,也是研究的视角和方法,更是研究的理想和目标。先生曾率先提出中国古代诗品和文论的发达反映出中国文学史书写在世界的先驱地位;中国对外国文学的接受折射出中国学人的历史性选择和现实需求;文学史的写作需要注重经纬骨架和品种演化;对一名优秀翻译家而言,诗歌不但可译,而且还能促进本国语的诗歌写作;而他关于文学之间、作家之间“契合”关系的思考和研究则为中国和世界的比较文学研究提供了富有创见的新理念和新方法。

无论是相遇,还是契合,先生终身所倡导和实践的文学与社会、为学与为人、西学与中学、中国与世界的交融与“契合”,与清华大学和清华外文所追求的“中西融会、古今贯通、文理渗透”的办学理念一脉相承,值得后来人不断重温、发扬光大;而他所践行和示范的开放中见严谨、平易中见深邃、包容中见真诚的治学作风和品格,正是我们这个时代的学术研究、人才培养和学科发展不可或缺的精神品质。

作者:清华大学教授 曹莉

来源:《21世纪英文报·英语教育》第368期